Субмукозная миома матки на ножке

Содержание статьи

Субмукозная миома матки

Субмукозная миома — доброкачественная гормонозависимая опухоль, расположенная в подслизистом слое матки и образованная гладкомышечными клетками миометрия. Почти в половине случаев протекает бессимптомно. Может проявляться меноррагиями, нарастающей анемией, схваткообразными болями внизу живота во время менструации, невозможностью забеременеть или выносить ребенка. Для диагностики заболевания используют трансвагинальное УЗИ, гидросонографию, гистероскопию, допплерографию и ангиографию малого таза. В зависимости от особенностей течения выбирают один из методов консервативного, комбинированного, хирургического органосохраняющего или радикального лечения.

Общие сведения

Субмукозную или подслизистую миому (лейомиому) диагностируют в 32% от всех случаев выявления миоматозных узлов. Заболевание поражает женщин репродуктивного возраста и никогда не возникает у девочек до наступления первой менструации. Чаще выявляется у пациенток в возрасте 33-40 лет. В последние годы намечается тенденция к «омоложению» патологии и обнаружению субмукозных узлов у больных 20-25 лет. После наступления климакса подслизистые миомы обычно не развиваются, а уже существующие узлы регрессируют. Существует тесная взаимозависимость между заболеванием и проблемой бесплодия — у каждой пятой женщины, которая не может забеременеть, наличие миоматозных узлов является единственной патологией репродуктивной системы.

Субмукозная миома матки

Причины субмукозной миомы

Наиболее вероятными причинами возникновения подслизистых узлов являются гормональный дисбаланс и изменение чувствительности гладкомышечных клеток миометрия к действию женских половых гормонов. К развитию субмукозной лейомиомы могут привести:

- Наследственная предрасположенность. Пролиферацию клеток миометрия провоцирует генетически обусловленное изменение их чувствительности к эстрогену и прогестерону.

- Гипоталамо-гипофизарные нарушения. Гормональный дисбаланс возникает при изменении уровня фолликулостимулирующего (ФСГ) и лютеинизирующего (ЛГ) гормонов. Расстройство может наблюдаться при сосудистых и травматических повреждениях головного мозга, значительных психоэмоциональных нагрузках.

- Изменение эндокринной функции яичников. Уровень секреции эстрогена, прогестерона и нормальное соотношение между этими гормонами нарушается при воспалительных заболеваниях (оофорите, сальпингите, аднексите), травме, опухолях.

- Травматическое повреждение миометрия. Чувствительность гладкомышечных клеток изменяется из-за частых абортов, инвазивных лечебных и диагностических процедур.

- Действие экстрагенитальных факторов. Нарушение выработки женских половых гормонов наблюдается при сахарном диабете, поражении щитовидной железы, некоторых других эндокринных заболеваниях. Уровень эстрогена в крови может повышаться на фоне ожирения, поскольку клетки жировой ткани способны продуцировать этот гормон.

- Неконтролируемый прием гормональных контрацептивов. При длительном использовании контрацептивных препаратов может нарушаться секреция половых гормонов, регулирующих овуляторный цикл.

- Застой в малом тазу. По мнению ряда авторов, причинами гормонального дисбаланса является венозный застой из-за отсутствия регулярной сексуальной разрядки и сидячего образа жизни.

Стоит отметить, что далеко не во всех указанных ситуациях у женщин возникает субмукозная миома. Поэтому поиск пусковых факторов развития заболевания еще продолжается.

Патогенез

Сначала под влиянием провоцирующих факторов вблизи микрососудов в мышечном слое матки формируется активная зона, в клетках которой ускоряются обменные процессы, повышается тканевая проницаемость. В последующем гладкомышечные клетки этой зоны начинают скапливаться в микроскопически и макроскопически определяемые узлы. Со временем чувствительность пролиферирующей ткани к действию гормонов уменьшается, запускаются собственные аутокринопаракринные механизмы роста. Питание субмукозных миом обеспечивают сосуды, утратившие свою адвентициальную оболочку. Растущий подслизистый узел увеличивает площадь отторжения эндометрия и уменьшает способность миометрия к сокращению, что провоцирует более обильные, длительные и болезненные менструальные кровотечения.

Классификация

Подслизистые миомы отличаются количеством узлов, локализацией, размерами и строением. Для классификации заболевания используются следующие критерии:

- Количество узлов. Различают одиночные и множественные субмукозные миомы.

- Размеры. Подслизистые опухоли размером до 20 мм (до 4-5 недель беременности) считаются маленькими, от 20 до 60 мм (от 4-5 до 10-11 недель) — средними, больше 60 мм (12 недель и более) — большими.

- Место расположения. В большинстве случаев новообразования локализуются в теле матки, в 5% — в области шейки.

- Морфология. В зависимости от типа клеток и активности их пролиферации выделяют простые подслизистые миомы, пролиферирующие узлы и предсаркомы.

Симптомы субмукозной миомы

Симптоматика зависит от давности возникновения, размеров и интенсивности роста узла. На начальных этапах симптомы обычно отсутствуют, новообразование становится случайной находкой при гинекологическом осмотре или УЗИ. Первым наиболее характерным признаком роста субмукозного узла является меноррагия — обильное менструальное кровотечение со сгустками крови, длительность которого превышает продолжительность обычной менструации. Кровянистые выделения также могут наблюдаться в межменструальный период. Из-за частных значительных кровопотерь развивается анемия с общим недомоганием, бледностью кожи, головокружениями, головными болями, снижением работоспособности.

Боли при субмукозном расположении узла, по данным специалистов в сфере гинекологии, наблюдаются у 20-50% пациенток. Они обычно возникают во время менструации, носят схваткообразный характер, локализуются в нижней части живота и могут отдавать в поясницу. В отличие от субсерозной миомы, подслизистая опухоль обычно не влияет на расположенные рядом органы. В 10-40% случаев отмечается нарушение репродуктивной функции — невозможность забеременеть или самопроизвольное прерывание беременности.

Осложнения

Субмукозная миома может осложняться массивными маточными кровотечениями, развитием выраженной анемии. При значительной деформации полости матки возрастает риск бесплодия, выкидышей, патологической беременности и родов. В 7-16% случаев узел подвергается сухому или влажному некрозу. При наличии восходящей инфекции подслизистая миома может нагноиться или абсцедировать, при этом у пациентки повышается температура, возникает озноб, боли внизу живота, изменяется общее состояние. Наиболее грозным осложнением является «рождение» подслизистого узла, которое сопровождается «кинжальными» схваткообразными болями внизу живота, кровотечением, риском инфицирования. Злокачественное перерождение опухоли отмечается редко (в 1,5-3% случаев заболевания).

Диагностика

Поскольку клиническая симптоматика при субмукозной миоме неспецифична и выражена не у всех пациенток, важную роль в диагностике играют физикальные и инструментальные исследования. В план обследования обычно включают:

- Осмотр гинеколога. При бимануальной пальпации выявляется увеличенная матка.

- Трансвагинальное УЗИ, гидросонографию, допплерографию. Методики позволяют определить размеры, тип и структуру узлов, выявить патологию эндометрия, оценить толщину гладкомышечного слоя и интенсивность кровотока.

- Гистероскопию. В матке обнаруживают овальное или округлое образование с гладкой бледно-розовой поверхностью либо множественные узлы на ножках, свисающие в виде «гроздьев» в ее полость.

- Ангиографию органов малого таза. Визуализация кровеносной системы матки дает возможность подтвердить отсутствие неоваскуляризации своевременно дифференцировать доброкачественный узел от злокачественной неоплазии.

- Рентгенотелевизионную гистеросальпингографию. Выявляет изменение формы полости матки с участками просветления или дефектами наполнения. В настоящее время применяется редко.

- МРТ и КТ матки. Методы применяются для точной оценки топографии миоматозных узлов.

Поскольку для субмукозной миомы характерно развитие анемии, в общем анализе крови часто обнаруживается эритропения и снижение уровня гемоглобина. Заболевание необходимо дифференцировать от беременности, полипов, саркомы, внутреннего эндометриоза тела матки. При необходимости к обследованию привлекают онкогинеколога, эндокринолога.

Лечение субмукозной миомы

При выборе врачебной тактики учитывают возраст женщины, ее планы по сохранению репродуктивной функции, размеры, расположение и интенсивность роста узлов, выраженность клинической картины и наличие осложнений. Пациенткам с новообразованиями стабильных размеров при отсутствии меноррагий, болевого синдрома, сохраненной репродуктивной функции рекомендовано динамическое наблюдение с ежегодным осмотром гинеколога. В остальных случаях выбирают один из способов консервативного, комбинированного или хирургического лечения.

Медикаментозная терапия показана при опухолях размерами до 3 см, умеренных меноррагиях, медленном росте новообразований. Больным рекомендованы препараты, которые угнетают секрецию женских половых гормонов, устраняя одну из основных причин образования опухоли — гормональную стимуляцию роста. Такую терапию обычно дополняют симптоматическими средствами. Особенно эффективно консервативное лечение в пременопаузе, которая сменяется естественной менопаузой. Как правило, пациенткам назначают:

- Препараты, угнетающие секрецию гонадотропинов. При использовании антигонадотропинов и агонистов гонадотропных рилизинг-гормонов (А-ГнРТ) размеры узлов стабилизируются или даже уменьшаются, а кровопотеря при менструациях снижается.

- Оральные или внутриматочные гормональные контрацептивы. Показаны женщинам детородного возраста для стабилизации эффекта, достигнутого при угнетении секреции гонадотропинов.

- Гемостатики и препараты, сокращающие матку. Применяются для уменьшения кровопотери при меноррагиях.

- Общеукрепляющие средства. Для улучшения общего самочувствия назначаются витаминно-минеральные комплексы и препараты железа.

Комбинированное лечение — оптимальный вариант для пациенток, которые хотят сохранить репродуктивную функцию при наличии единичного узла или множественных образований размером от 50 мм с клинической симптоматикой и тенденцией к медленному росту. При этом методе назначение А-ГнРТ предваряет и завершает консервативную миомэктомию. Использование гормональных препаратов накануне вмешательства позволяет уменьшить размеры доброкачественных подслизистых узлов, снизить кровопотерю, сократить продолжительность операции и послеоперационного восстановления.

Хирургическое лечение рекомендовано, если узел достигает больших размеров (от 12 недель беременности), интенсивно растет (увеличение на 4-5 и более недель за год, особенно во время климакса и менопаузы), сопровождается нарастающей анемией, болями и развитием осложнений (в том числе бесплодия). В зависимости от течения заболевания и репродуктивных планов женщины могут быть выбраны следующие виды вмешательств:

- Органосохраняющие операции. Миоматозные узлы удаляют методом гистерорезектоскопии (трансцервикальной миомэктомии) с использованием механических, лазеро- или электрохирургических инструментов либо разрушают при помощи высокочастотного фокусированного ультразвукового воздействия (ФУЗ-абляции) или криомиолиза. Эмболизация маточных артерий позволяет ограничить питание опухоли и привести к ее рассасыванию.

- Радикальные вмешательства. При неблагоприятном течении заболевания женщине рекомендуют трансвагинальную, лапароскопическую, лапаротомическую дефундацию матки, субтотальную (надвлагалищную) или тотальную гистерэктомию.

Прогноз и профилактика

При своевременном выявлении и адекватном лечении прогноз субмукозной миомы благоприятный. В период менопаузы опухоль, как правило, регрессирует. Эффективность эмболизации маточных артерий составляет до 50%. Проведение органосохраняющих вмешательств позволяет восстановить репродуктивную функцию у женщин детородного возраста. Послеоперационный период в зависимости от объема операции и вида доступа длится от 7 до 24 дней. Срок диспансерного наблюдения после гистерэктомии составляет 5 лет, После миомэктомии из-за возможности развития рецидива женщины наблюдаются пожизненно. Основными методами профилактики заболевания являются рациональное назначение гормональных контрацептивов, ограничение инвазивных вмешательств, лечение заболеваний, при которых наблюдается гиперэстрогенемия.

Источник

Субмукозная миома

Одной из разновидностей такого заболевания, как миома матки, является субмукозная миома. Она характеризуется развитием и ростом миоматозных узлов под слизистыми оболочками в сторону маточной полости. Миома матки с субмукозным расположением узла диагностируется у 20-30 % пациенток, страдающих от данной патологии. Отличительными особенностями данной разновидности является динамика развития новообразования и высокий риск его перерождения во злокачественное. Субмукозная миома матки несёт угрозу здоровью женщины, поскольку может стать причиной сложностей с зачатием ребёнка, а также развития целого ряда серьёзных осложнений во время беременности и в процессе родов. Она характеризуется ярко выраженными клиническими проявлениями, а размеры субмукозного узла при миоме матки могут варьироваться от небольших до очень больших, занимающих всю внутреннюю маточную полость.

Этиология

Многочисленные клинические исследования позволили выявить факторы, которые могут стать решающими при развитии этой разновидности миомы. В группу риска попадают пациентки, которые:

- страдают от нарушений гормонального фона;

- имеют избыточный вес;

- часто делали аборты;

- страдают от воспалительных заболеваний;

- подвержены частым стрессам;

- длительно и бесконтрольно принимают контрацептивы;

- имеют генетическую предрасположенность;

- не рожали и не выкармливали ребёнка.

Классификация субмукозной миомы:

- Нулевая ― новообразование находится под слизистой, крепится на ножке и не врастает в мышечную ткань;

- Первая ― характеризуется прорастание в мышечные ткани большой части новообразования;

- Вторая ― большая часть миоматочного узла вросла в мышечную стенку матки;

- Третья ― новообразование соединено со слизистой, мышечный слой между ними отсутствует.

Клинические проявления

Почти в половине случаев пациентка не обращается за лечением субмукозной миомы из-за отсутствия симптомов заболевания. Вторые 50% заболевания начинают проявляться уже на ранних стадиях следующей симптоматикой:

- Длительные обильные менструации, сопровождающиеся болевыми ощущениями и с наличием слизистых сгустков вследствие роста опухоли, препятствующей нормальному сокращению миометрия;

- Усиление ноющих болевых ощущений по мере роста миоматозного узла, ощущение тяжести в животе;

- Резкое повышение температуры тела при перекручивании ножки узла или её разрыве.

Субмукозная миома и беременность

Нередко удаление субмукозной миомы необходимо для того, чтобы устранить бесплодие у пациентки. Оно развивается вследствие сложностей прикрепления оплодотворённой яйцеклетки к стенке матки. Даже в том случае, если пациентке удалось зачать ребёнка, риск выкидыша или преждевременных родов очень высок, поскольку субмукозный узел негативно влияет на двигательную активность маточной мускулатуры. Возможны и осложнения в виде отслоения плаценты, сдавливания плода и препятствования его правильному расположению в матке.

Диагностика

МРТ является далеко не единственным, хоть и эффективным методом диагностики при субмукозной миоме матки. Диагноз ставит гинеколог после проведения осмотра и на основании данных, полученных при проведении ультразвукового исследования. Нередко новообразование является причиной увеличения размеров матки, поэтому его обнаружение возможно даже при визуальном осмотре. При необходимости проводится гистероскопия, которая позволяет определить местонахождение миоматозного узла, а также степень деформации маточной полости.

Лечение

Разнее при обнаружении субмукозной миомы матки пациентку отправляли на её полное удаление. В многопрофильной клинике ЦЭЛТ гинекологи применяют современные технологии, которые позволяют в полной мере сохранять детородную функцию пациентки. Размеры для операции субмукозной миомы матки составляет от 12-ти см в диаметре и больше.

Консервативные методики лечения применяют в случае, если диаметр опухоли не превышает 2-ух см в диаметре.

Источник

МИОМА МАТКИ, СУБМУКОЗНЫЙ УЗЕЛ

Миома матки (ММ) представляет собой неоднородную доброкачественную опухоль, которая различается размерами, локализацией, темпами роста, морфологическими и клиническими проявлениями. Следует отметить, что понятие миома матки подразумевает использование врачами и пациентами разных терминов. Приведем список наиболее часто используемые: лейомиома, фибромиома, узловая миома, множественная миома, фиброма матки, узел или узлы миомы, фиброматоз. Если не вникать в тонкости, то все эти термины подразумевают один диагноз: миома матки.

Причины возникновения миомы матки

Несмотря на то, что ММ является одной из самых распространенных патологий в структуре гинекологических заболеваний у женщин, до настоящего момента нет единой точки зрения о причинах возникновения и развития данной опухоли.

Большинство исследователей ведущую роль в возникновении миомы матки отводят гормонам (эстрогены, прогестерон, пролактин), различным факторам роста (это естественные соединения, способные стимулировать рост, пролиферацию и/или дифференцировку клеток.). Также, повреждение миометрия, в результате воспалительного или механического воздействия (выскабливания и оперативного вмешательства), может способствовать возникновению миомы матки.

Различают 3 типа узлов:

— субсерозные (растут из мышцы матки по направлению к брюшной полости);

— интрамуральные (полностью, или большей частью располагаются в мышце матки);

— субмукозные (растут из мышцы матки по направлению к её полости, с прорастанием слизистого слоя).

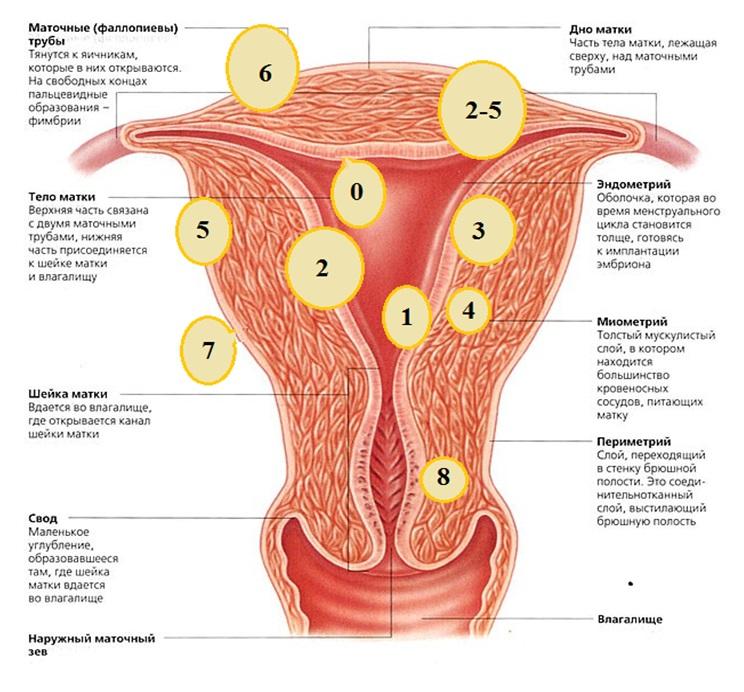

В 2011 году, Международной федерацией акушерства и гинекологии (The International Federation of Gynecology and Obstetrics, FIGO) была опубликована классификация, описывающая десять типов локализации узлов миомы, включая гибридный тип узла и шеечный узел (смесь двух типов миом).

| Субмукозная миома | Узел на ножке полностью в полости матки | |

| 1 | <50% узла расположено интрамурально | |

| 2 | >50%узла расположено интрамурально | |

| Другие | 3 | 100% интрамурально, но контактирует с эндометрием |

| 4 | Интрамуральный узел | |

| 5 | Субсерозный >50% интрамуральный | |

| 6 | Субсерозный < 50% интрамуральный | |

| 7 | Субсерозный на ножке | |

| 8 | Другие (например, шеечный узел или паразитарный) | |

| Гибридная миома (включает как эндометрий, так и серозную оболочку) | В этом случае две цифры указываются через дефис. При этом первая цифра соответствует отношению узла к эндометрию, вторая — отношению узла к субсерозной оболочке. | |

| 2-5 | Узел расположен субмукозно и субсерозно. Субмукозно выступает менее половины диаметра узла и субсерозно выступает менее половины диаметра узла. | |

По данным литературы, в 95 % случаев, миома матки располагается в матке, а в 5% случаев — в шейке матки.

В практической гинекологии особенно актуальным остается вопрос лечения пациенток с субмукозной миомой матки.

Субмукозная миома матки — это та разновидность опухоли, когда миоматозный узел располагается в полости матки. Субмукозный миоматозный узел (его еще называют «подслизистый», потому что такой узел располагается под внутренним слизистым слоем матки) встречается у 20-25% женщин, страдающих ММ.

Принято выделять три типа субмукозных узлов:

0 Тип — субмукозные узлы на ножке (тонком основании);

1 Тип — субмукозные узлы на широком основании с погружением в толщу маточной мышцы менее 50% узла;

2 Тип — субмукозные узлы на широком основании с погружением в толщу маточной мышцы более 50% узла.

Жалобы:

- Обильные и/или длительные месячные, часто со сгустками. Важна динамика: на протяжении нескольких менструальных циклов месячные становятся более обильными и/или длительными, чем раньше (изменения только в одном цикле могут носить функциональный характер). У некоторых пациентов менструации становятся болезненными или более болезненными, чем были раньше. В большинстве случаев регулярность менструального цикла сохраняется.

- В результате обильной менструальной кровопотери развивается анемия, появляются жалобы на слабость.

Диагноз:

- Устанавливается на основании УЗИ с использованием вагинального датчика, так как абдоминальное УЗИ не дает полноценной информации о состоянии полости матки. В идеале, УЗИ для выявления субмукозного узла лучше выполнять во второй половине цикла, когда хорошо выражен эндометрий и лучше на его фоне визуализируется субмукозный узел.

- В общем анализе крови выявляется низкий уровень гемоглобина.

На снимке внизу субмукозный узел на 18 день менструального цикла диаметром 2 см.

На снимке (внизу) субмукозный узел 2,5 см выявленный на УЗИ, которое выполнено в первой фазе менструального цикла.

Лечение (только оперативное):

- Гистерэктомия (удаление матки с шейкой) или ампутация матки (удаление только тела матки) из лапаротомического или лапароскопического доступа, что зависит от наличия специального оборудования, квалификации хирурга, а также от конкретной клинической ситуации у каждого пациента.

- Гистерорезектоскопическое удаление субмукозного узла. При использовании данного метода удаляется только узел (матка остается). Возможность выбора данного метода оперативного лечения зависит от наличия специального оборудования, квалификации хирурга и от конкретной клинической ситуации.

Время нахождения в стационаре (после гистерорезектоскопии, удаления субмукозного узла):

- Пациентка поступает в стационар утром (8-9 часов) в день операции, а выписывается на следующий день или через сутки.

Профилактика

К числу мер профилактики следует отнести предупреждение и ограничение повреждающих локальных воздействий на матку (воспалительные процессы, выскабливания и др.). Следовательно, наиболее простой метод профилактики, это использование презерватива, что позволит избежать многих воспалительных процессов и нежелательной беременности. Так же, применение оральных контрацептивов может являться методом профилактики возникновения и /или развития миомы матки.

После удаления узла можно применять определенные виды гормональной терапии, что по данным литературы снижает вероятность рецидива миомы матки. Необходимость использования гормональной терапии зависит от клинической ситуации и требует обсуждения с врачом.

Наркоз:

Операция выполняется под внутривенным наркозом — пропофол.

Преимуществом данного вида наркоза:

- пациентка просыпается сразу после окончания введения препарата, на операционном столе

- нет побочных эффектов в виде галлюцинаций

- нет повышения АД

- через1-2 часа может самостоятельно подыматься с кровати, полностью ориентироваться в обстановке и покинуть больницу через 3-4 часа после операции.

Введение антибиотиков (варианты):

- Однократно в операционной в/в 1,0 цефтриаксона, или на протяжении 2-3 дней.

- Антибиотикопрофилактика не проводится.

Время операции: 10-60 минут, в зависимости от размера и локализации узла.

В послеоперационном периоде (в значительном большинстве случаев):

- Умеренные или обильные выделения могут быть в 1 сутки, затем кровянистые мажущие (незначительные) выделения до 7-10 дней (у некоторых пациентов могут быть дольше — до месяца)

- ограничение половой жизни до 10-14 дней (до 1 месяца желательна половая жизнь с презервативом)

- отсутствие повышения температуры выше 37,0 (у некоторых пациентов может быть повышение температуры до 37,0-37,5 в течение 1-2 дней); редко до 38,0, что требует назначения антибиотиков на протяжении 5-7 дней.

- обычные физические нагрузки со следующего дня после операции (повышенные физические нагрузки через 7-10 дней после операции).

Источник