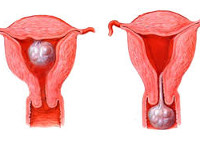

Рождающаяся подслизистая миома матки

Содержание статьи

Рождающийся миоматозный узел (Экспульсия миоматозного узла)

Рождающийся миоматозный узел — это осложнение субмукозной лейомиомы, при котором подвижная опухоль изгоняется из маточной полости через цервикальный канал во влагалище. Проявляется острой схваткообразной болью внизу живота, распиранием и тяжестью во влагалище, интенсивным кровотечением, нарастающей слабостью, головокружением, бледностью кожи, холодным потом, падением давления, учащением ЧСС, субфебрилитетом. Диагностируется с помощью гинекологического осмотра, УЗИ органов малого таза. Лечение только хирургическое с проведением консервативной миомэктомии, гистерэктомии, надвлагалищной ампутации матки и придатков.

Общие сведения

Рождение (экспульсия) миоматозного узла — сравнительно нечастое осложнение, возникающее у 1-1,5% пациенток с подслизистым расположением миомы. Патология чаще выявляется у 25-40-летних женщин, которые занимаются тяжелым физическим трудом или спортом. Актуальность своевременной диагностики рождающихся узлов обусловлена высоким риском возникновения последствий, представляющих опасность для жизни больной. Экспульсия субмукозной лейомиомы без развития острой хирургической симптоматики также возможна после плановой эмболизации артерий матки. В подобных ситуациях изгнание деваскуляризированной опухоли обычно проходит без осложнений и рассматривается как благоприятный результат ЭМА.

Рождающийся миоматозный узел

Причины

Выход субмукозной миомы в цервикальный канал и далее во влагалище чаще всего сопряжен с повышением внутрибрюшного давления. Изгнание узла может спровоцировать поднятие тяжестей, физические нагрузки, выполнение физических упражнений для укрепления нижней части брюшного пресса. В редких случаях рождение миоматозного образования происходит после интенсивного секса с бурным оргазмом. Существует ряд предпосылок, повышающих риск осложнения подслизистой лейомиомы рождающимся узлом:

- Анатомические особенности опухоли. Более вероятно выпадение подвижной миоматозной опухоли, имеющей тонкую ножку и расположенной в нижней части матки или шейке. Рефлекторные сокращения миометрия, направленные на изгнание объемного образования, становятся более сильными при увеличении размеров растущего узла, который воспринимается маткой как чужеродное тело.

- Открытие цервикального канала. Рождающиеся узлы чаще диагностируются при овуляции и месячных. В это время шеечный канал приоткрывается для прохождения сперматозоидов или выделения отторгнувшегося эндометрия, что упрощает выпадение миомы. Ситуация усугубляется повышением тонуса миометрия и усилением его сократительной активности на фоне гипопрогестеронемии.

Патогенез

Механизм рождения лейомиомы несколько напоминает процессы, которые происходят в первом периоде родов. Рождающийся миоматозный узел под влиянием сокращений миометрия, усиленных повышением давления в брюшной полости, вклинивается во внутренний маточный зев. Полного сглаживания цервикального канала, аналогичного происходящему в родах, обычно не отмечается. Однако расширение оказывается достаточным для выхода миомы в шейку (рождающийся узел) и влагалище (родившийся узел). Дискоординированные спастические сокращения циркулярных гладкомышечных волокон в сочетании с вазоконстрикторной гипоксией тканей вызывают интенсивный болевой синдром. Нарушение целостности эндометрия и сосудов, питающих субмукозную миому, приводит к возникновению кровотечения.

Симптомы

Осложнение зачастую возникает остро после физической нагрузки. Пациентка жалуется на интенсивную («кинжальную») боль внизу живота, подобную родовым схваткам. В области гениталий появляется чувство тяжести и распирания. Обычно наблюдается массивное кровотечение. Быстро нарастает общеклиническая симптоматика: женщина испытывает выраженную слабость, головокружение, ощущает сердцебиение, кожные покровы становятся бледными, покрываются холодным липким потом. Характерно падение артериального давления и учащение пульса. Иногда температура повышается до субфебрильных цифр. Отмечается некоторое вздутие живота и его пальпаторная болезненность в нижних отделах.

Осложнения

Длительное непрекращающееся кровотечение при рождении миомы способно спровоцировать развитие геморрагического шока, реже — ДВС-синдрома. Из-за ущемления ножки родившегося миоматозного узла в цервикальном канале может начаться некроз опухоли с последующим воспалением. Тяжелым осложнением экспульсии опухоли является выворот матки с инфицированием ее оболочек. После хирургического удаления лейомиомы часто возникают инфекционно-воспалительные заболевания: эндометрит, эндоцервицит, сальпингит, аднексит, тазовый перитонит. Серьезное отдаленное последствие рождения миоматозного образования — бесплодие.

Диагностика

Постановка диагноза у пациенток с диагностированной субмукозной миомой обычно не представляет затруднений. Женщинам с характерной клиникой рождающегося узла при отсутствии анамнестических данных о наличии опухоли проводится обследование, позволяющее быстро выявить лейомиому и установить этап ее рождения. Экспресс-диагностика включает такие методы, как:

- Гинекологическое исследование. При бимануальной пальпации матка увеличена в размерах, резко болезненна. Во время влагалищного исследования шейка сглажена, цервикальный канал расширен, в нем пальпируется опухолевидное образование мягкой или плотноватой консистенции. При осмотре в зеркалах видны обильные кровянистые выделения из шейки. Нижний полюс рождающегося узла в зависимости от состояния кровообращения может выглядеть белесоватым либо багрово-синюшным.

- УЗИ тазовых органов. Эхографическим признаком экспульсии миомы является увеличение матки преимущественно в переднезаднем размере. УЗИ малого таза, дополненное допплерографией, позволяет выявить в шеечном канале миоматозный узел с участками разной эхогенности, кистозными включениями, нарушенным кровоснабжением. Патологические изменения кровотока также наблюдаются в прилежащих участках мышечного слоя. Внутриматочно могут обнаруживаться неосложненные лейомиомы.

В общем анализе крови определяются изменения, характерные для острой хирургической патологии, — ускорение СОЭ, повышение уровня лейкоцитов преимущественно за счет нейтрофилеза с увеличением относительного содержания палочкоядерных форм. С учетом остроты симптоматики и необходимости быстрого проведения хирургического вмешательства другие специальные исследования (пункция заднего свода влагалища, диагностическая лапароскопия) осуществляются только при наличии обоснованных сомнений в диагнозе.

Рождающийся узел дифференцируют с шеечной и другими формами внематочной беременности, самопроизвольным выкидышем, апоплексией яичника, острыми воспалительными заболеваниями тазовых органов (тубоовариальным абсцессом, пиосальпинксом), альгодисменореей, полипом цервикального канала, раком шейки матки с распадом, саркомой матки. Пациентке рекомендован осмотр хирурга, по показаниям — консультация онколога.

Лечение рождающегося миоматозного узла

Выжидательная тактика недопустима. Женщину с рождающейся миомой экстренно госпитализируют в отделение гинекологии. Единственный метод лечения — лапароскопическая или лапаротомическая операция с обязательным удалением подслизистого узла. На этапе предоперационной подготовки назначают ингибиторы фибринолиза, инфузионную терапию для возмещения кровопотери и стабилизации гемодинамики, наркотические анальгетики, антибиотики. С учетом высокого риска развития инфекционных осложнений антибактериальную терапию продолжают в послеоперационном периоде. При выборе объема вмешательства учитывают возраст пациентки, ее репродуктивные планы, наличие осложнений, других миоматозных узлов (их тип, количество, размеры, локализацию). Рекомендованными видами операций являются:

- Отсечение рождающегося узла. Консервативная миомэктомия влагалищным доступом показана женщинам репродуктивного возраста, планирующим деторождение, при неосложненном течении патологии. После низведения подслизистой лейомиомы и пересечения ее ножки маточная полость тщательно выскабливается, выполняется контрольная гистероскопия.

- Радикальные вмешательства. Гистерэктомия и надвлагалищная ампутация матки с придатками — операции выбора при некрозе рождающейся миомы, длительном вывороте матки, невозможности ее вправления при недавно возникшем осложнении. Риск органосохраняющих операций в таких случаях оправдан только у пациенток молодого возраста.

Прогноз и профилактика

При правильной постановке диагноза и проведении операции в соответствующем объеме прогноз у больных с рождающимися узлами благоприятный. Профилактика направлена на раннюю диагностику субмукозной лейомиомы, ее плановое адекватное консервативное или оперативное лечение (миомэктомию, надвлагалищную ампутацию матки, эмболизацию маточных артерий). Для своевременного обнаружения миоматозного образования женщинам рекомендовано ежегодное прохождение профосмотра у акушера-гинеколога и трансвагинальное УЗИ. Во избежание возможных гинекологических и акушерских осложнений после операции по поводу рождающейся миомы в течение первого года УЗ-контроль осуществляют каждые 3 месяца, в последующем — дважды в год. Планирование гестации допускается не ранее чем через полгода после удаления узла.

Источник

Субмукозная миома матки

Субмукозная миома — доброкачественная гормонозависимая опухоль, расположенная в подслизистом слое матки и образованная гладкомышечными клетками миометрия. Почти в половине случаев протекает бессимптомно. Может проявляться меноррагиями, нарастающей анемией, схваткообразными болями внизу живота во время менструации, невозможностью забеременеть или выносить ребенка. Для диагностики заболевания используют трансвагинальное УЗИ, гидросонографию, гистероскопию, допплерографию и ангиографию малого таза. В зависимости от особенностей течения выбирают один из методов консервативного, комбинированного, хирургического органосохраняющего или радикального лечения.

Общие сведения

Субмукозную или подслизистую миому (лейомиому) диагностируют в 32% от всех случаев выявления миоматозных узлов. Заболевание поражает женщин репродуктивного возраста и никогда не возникает у девочек до наступления первой менструации. Чаще выявляется у пациенток в возрасте 33-40 лет. В последние годы намечается тенденция к «омоложению» патологии и обнаружению субмукозных узлов у больных 20-25 лет. После наступления климакса подслизистые миомы обычно не развиваются, а уже существующие узлы регрессируют. Существует тесная взаимозависимость между заболеванием и проблемой бесплодия — у каждой пятой женщины, которая не может забеременеть, наличие миоматозных узлов является единственной патологией репродуктивной системы.

Субмукозная миома матки

Причины субмукозной миомы

Наиболее вероятными причинами возникновения подслизистых узлов являются гормональный дисбаланс и изменение чувствительности гладкомышечных клеток миометрия к действию женских половых гормонов. К развитию субмукозной лейомиомы могут привести:

- Наследственная предрасположенность. Пролиферацию клеток миометрия провоцирует генетически обусловленное изменение их чувствительности к эстрогену и прогестерону.

- Гипоталамо-гипофизарные нарушения. Гормональный дисбаланс возникает при изменении уровня фолликулостимулирующего (ФСГ) и лютеинизирующего (ЛГ) гормонов. Расстройство может наблюдаться при сосудистых и травматических повреждениях головного мозга, значительных психоэмоциональных нагрузках.

- Изменение эндокринной функции яичников. Уровень секреции эстрогена, прогестерона и нормальное соотношение между этими гормонами нарушается при воспалительных заболеваниях (оофорите, сальпингите, аднексите), травме, опухолях.

- Травматическое повреждение миометрия. Чувствительность гладкомышечных клеток изменяется из-за частых абортов, инвазивных лечебных и диагностических процедур.

- Действие экстрагенитальных факторов. Нарушение выработки женских половых гормонов наблюдается при сахарном диабете, поражении щитовидной железы, некоторых других эндокринных заболеваниях. Уровень эстрогена в крови может повышаться на фоне ожирения, поскольку клетки жировой ткани способны продуцировать этот гормон.

- Неконтролируемый прием гормональных контрацептивов. При длительном использовании контрацептивных препаратов может нарушаться секреция половых гормонов, регулирующих овуляторный цикл.

- Застой в малом тазу. По мнению ряда авторов, причинами гормонального дисбаланса является венозный застой из-за отсутствия регулярной сексуальной разрядки и сидячего образа жизни.

Стоит отметить, что далеко не во всех указанных ситуациях у женщин возникает субмукозная миома. Поэтому поиск пусковых факторов развития заболевания еще продолжается.

Патогенез

Сначала под влиянием провоцирующих факторов вблизи микрососудов в мышечном слое матки формируется активная зона, в клетках которой ускоряются обменные процессы, повышается тканевая проницаемость. В последующем гладкомышечные клетки этой зоны начинают скапливаться в микроскопически и макроскопически определяемые узлы. Со временем чувствительность пролиферирующей ткани к действию гормонов уменьшается, запускаются собственные аутокринопаракринные механизмы роста. Питание субмукозных миом обеспечивают сосуды, утратившие свою адвентициальную оболочку. Растущий подслизистый узел увеличивает площадь отторжения эндометрия и уменьшает способность миометрия к сокращению, что провоцирует более обильные, длительные и болезненные менструальные кровотечения.

Классификация

Подслизистые миомы отличаются количеством узлов, локализацией, размерами и строением. Для классификации заболевания используются следующие критерии:

- Количество узлов. Различают одиночные и множественные субмукозные миомы.

- Размеры. Подслизистые опухоли размером до 20 мм (до 4-5 недель беременности) считаются маленькими, от 20 до 60 мм (от 4-5 до 10-11 недель) — средними, больше 60 мм (12 недель и более) — большими.

- Место расположения. В большинстве случаев новообразования локализуются в теле матки, в 5% — в области шейки.

- Морфология. В зависимости от типа клеток и активности их пролиферации выделяют простые подслизистые миомы, пролиферирующие узлы и предсаркомы.

Симптомы субмукозной миомы

Симптоматика зависит от давности возникновения, размеров и интенсивности роста узла. На начальных этапах симптомы обычно отсутствуют, новообразование становится случайной находкой при гинекологическом осмотре или УЗИ. Первым наиболее характерным признаком роста субмукозного узла является меноррагия — обильное менструальное кровотечение со сгустками крови, длительность которого превышает продолжительность обычной менструации. Кровянистые выделения также могут наблюдаться в межменструальный период. Из-за частных значительных кровопотерь развивается анемия с общим недомоганием, бледностью кожи, головокружениями, головными болями, снижением работоспособности.

Боли при субмукозном расположении узла, по данным специалистов в сфере гинекологии, наблюдаются у 20-50% пациенток. Они обычно возникают во время менструации, носят схваткообразный характер, локализуются в нижней части живота и могут отдавать в поясницу. В отличие от субсерозной миомы, подслизистая опухоль обычно не влияет на расположенные рядом органы. В 10-40% случаев отмечается нарушение репродуктивной функции — невозможность забеременеть или самопроизвольное прерывание беременности.

Осложнения

Субмукозная миома может осложняться массивными маточными кровотечениями, развитием выраженной анемии. При значительной деформации полости матки возрастает риск бесплодия, выкидышей, патологической беременности и родов. В 7-16% случаев узел подвергается сухому или влажному некрозу. При наличии восходящей инфекции подслизистая миома может нагноиться или абсцедировать, при этом у пациентки повышается температура, возникает озноб, боли внизу живота, изменяется общее состояние. Наиболее грозным осложнением является «рождение» подслизистого узла, которое сопровождается «кинжальными» схваткообразными болями внизу живота, кровотечением, риском инфицирования. Злокачественное перерождение опухоли отмечается редко (в 1,5-3% случаев заболевания).

Диагностика

Поскольку клиническая симптоматика при субмукозной миоме неспецифична и выражена не у всех пациенток, важную роль в диагностике играют физикальные и инструментальные исследования. В план обследования обычно включают:

- Осмотр гинеколога. При бимануальной пальпации выявляется увеличенная матка.

- Трансвагинальное УЗИ, гидросонографию, допплерографию. Методики позволяют определить размеры, тип и структуру узлов, выявить патологию эндометрия, оценить толщину гладкомышечного слоя и интенсивность кровотока.

- Гистероскопию. В матке обнаруживают овальное или округлое образование с гладкой бледно-розовой поверхностью либо множественные узлы на ножках, свисающие в виде «гроздьев» в ее полость.

- Ангиографию органов малого таза. Визуализация кровеносной системы матки дает возможность подтвердить отсутствие неоваскуляризации своевременно дифференцировать доброкачественный узел от злокачественной неоплазии.

- Рентгенотелевизионную гистеросальпингографию. Выявляет изменение формы полости матки с участками просветления или дефектами наполнения. В настоящее время применяется редко.

- МРТ и КТ матки. Методы применяются для точной оценки топографии миоматозных узлов.

Поскольку для субмукозной миомы характерно развитие анемии, в общем анализе крови часто обнаруживается эритропения и снижение уровня гемоглобина. Заболевание необходимо дифференцировать от беременности, полипов, саркомы, внутреннего эндометриоза тела матки. При необходимости к обследованию привлекают онкогинеколога, эндокринолога.

Лечение субмукозной миомы

При выборе врачебной тактики учитывают возраст женщины, ее планы по сохранению репродуктивной функции, размеры, расположение и интенсивность роста узлов, выраженность клинической картины и наличие осложнений. Пациенткам с новообразованиями стабильных размеров при отсутствии меноррагий, болевого синдрома, сохраненной репродуктивной функции рекомендовано динамическое наблюдение с ежегодным осмотром гинеколога. В остальных случаях выбирают один из способов консервативного, комбинированного или хирургического лечения.

Медикаментозная терапия показана при опухолях размерами до 3 см, умеренных меноррагиях, медленном росте новообразований. Больным рекомендованы препараты, которые угнетают секрецию женских половых гормонов, устраняя одну из основных причин образования опухоли — гормональную стимуляцию роста. Такую терапию обычно дополняют симптоматическими средствами. Особенно эффективно консервативное лечение в пременопаузе, которая сменяется естественной менопаузой. Как правило, пациенткам назначают:

- Препараты, угнетающие секрецию гонадотропинов. При использовании антигонадотропинов и агонистов гонадотропных рилизинг-гормонов (А-ГнРТ) размеры узлов стабилизируются или даже уменьшаются, а кровопотеря при менструациях снижается.

- Оральные или внутриматочные гормональные контрацептивы. Показаны женщинам детородного возраста для стабилизации эффекта, достигнутого при угнетении секреции гонадотропинов.

- Гемостатики и препараты, сокращающие матку. Применяются для уменьшения кровопотери при меноррагиях.

- Общеукрепляющие средства. Для улучшения общего самочувствия назначаются витаминно-минеральные комплексы и препараты железа.

Комбинированное лечение — оптимальный вариант для пациенток, которые хотят сохранить репродуктивную функцию при наличии единичного узла или множественных образований размером от 50 мм с клинической симптоматикой и тенденцией к медленному росту. При этом методе назначение А-ГнРТ предваряет и завершает консервативную миомэктомию. Использование гормональных препаратов накануне вмешательства позволяет уменьшить размеры доброкачественных подслизистых узлов, снизить кровопотерю, сократить продолжительность операции и послеоперационного восстановления.

Хирургическое лечение рекомендовано, если узел достигает больших размеров (от 12 недель беременности), интенсивно растет (увеличение на 4-5 и более недель за год, особенно во время климакса и менопаузы), сопровождается нарастающей анемией, болями и развитием осложнений (в том числе бесплодия). В зависимости от течения заболевания и репродуктивных планов женщины могут быть выбраны следующие виды вмешательств:

- Органосохраняющие операции. Миоматозные узлы удаляют методом гистерорезектоскопии (трансцервикальной миомэктомии) с использованием механических, лазеро- или электрохирургических инструментов либо разрушают при помощи высокочастотного фокусированного ультразвукового воздействия (ФУЗ-абляции) или криомиолиза. Эмболизация маточных артерий позволяет ограничить питание опухоли и привести к ее рассасыванию.

- Радикальные вмешательства. При неблагоприятном течении заболевания женщине рекомендуют трансвагинальную, лапароскопическую, лапаротомическую дефундацию матки, субтотальную (надвлагалищную) или тотальную гистерэктомию.

Прогноз и профилактика

При своевременном выявлении и адекватном лечении прогноз субмукозной миомы благоприятный. В период менопаузы опухоль, как правило, регрессирует. Эффективность эмболизации маточных артерий составляет до 50%. Проведение органосохраняющих вмешательств позволяет восстановить репродуктивную функцию у женщин детородного возраста. Послеоперационный период в зависимости от объема операции и вида доступа длится от 7 до 24 дней. Срок диспансерного наблюдения после гистерэктомии составляет 5 лет, После миомэктомии из-за возможности развития рецидива женщины наблюдаются пожизненно. Основными методами профилактики заболевания являются рациональное назначение гормональных контрацептивов, ограничение инвазивных вмешательств, лечение заболеваний, при которых наблюдается гиперэстрогенемия.

Источник