Некроз гидатиды маточной трубы

Гидатиды Морганьи. Эмбриогенез и возможные патологии

Гидатиды Морганьи — рудиментарные образования яичка и его придатка (они же — привески яичка и придатка яичка). Гидатиды остаются после неполной дегенерации Вольфова и Мюллерова протоков во время эмбриогенеза — и уже в постнатальном периоде могут причинить серьезные неудобства. И в детском (чаще), и во взрослом (реже) возрасте гидатиды могут перекручиваться, из них могут образоваться кисты или даже опухоли.

В 1761 году Баттиста Морганьи описал рудиментарные образования яичка и его придатка, которые назвал «гидатидами», что значит — «пузырьки с жидкостью». В 1893 году Гриффитс разделил две эти структуры по характеру роста и морфологии, а в 1954 году Г. Лушка еще больше индивидуализировал эти две гидатиды, установив, что рудимент яичка — «сидячий», т. е. находится непосредственно на яичке, рудимент придатка яичка — располагается на «ножке» [1].

В англоязычной литературе преимущественно используются термины «appendix testis» и «appendix epididimis»; в случае употребления «hydatide of Morgagni» зачастую уточняется — «sessile» («сидячая» — т. е., привесок яичка) или же «pediculate» («на ножке» — привесок придатка).

Вольфов и Мюллеров протоки

На ранних сроках внутриутробного развития гонады эмбриона представляют собой сплошную массу мезодермы, в которой трудно выделить отдельные элементы. Лишь на 6-й неделе начинается постепенная дифференцировка с развитием половых органов по мужскому или женскому фенотипу; до этого зачатки гонад ничем не отличаются [2].

В этот период у эмбриона имеется два важных образования — Вольфов и Мюллеров протоки. Из промежуточной мезодермы в дорсальной части тела постепенно формируется будущая почка, претерпевая несколько фаз своего развития (пронефрос, мезонефрос — претерпевают дегенерацию; метанефрос впоследствии развивается в зрелую почку).

Пронефрос развивается на 22-23 день после оплодотворения и представляет собой совокупность примитивных эпителиальных структур, называемых «нефротомами». Из нефротом формируется спускающийся книзу первично-почечный канал, который чуть позже (когда пронефрос начнет подвергаться инволюции) будет называться «мезонефральный», или Вольфов проток. Рядом и параллельно ему развивается парамезонефральный — или Мюллеров — проток. Соответственно, к этому периоду образуется мезонефрос и исчезает пронефрос (это примерно 25-й день после оплодотворения). Вольфов проток открывается в клоаке, Мюллеров оканчивается слепо. [3].

После шестой недели внутриутробного развития гонады эмбриона начинают дифференцироваться в соматические элементы яичек (у мужчин). Мюллеров проток претерпевает дегенерацию под воздействием антимюллерового гормона (АМГ), впоследствии Вольфов проток становится более выступающим из-за выделения яичком тестостерона [2].

К 16 неделе появляются семенные канальцы, которые до этого существовали в виде «половых шнуров». Примерно в это же время Вольфов проток постепенно превращается в семявыносящий проток, он же является предшественником протока придатка яичка, семенных пузырьков и семяизвергательного канала [2].

При этом довольно часто (у мужчин — примерно в 50 % случаев) остаются рудименты этих протоков даже в зрелом возрасте, которые и называют «гидатидами» [1].

Нормальная анатомия яичка и гидатид

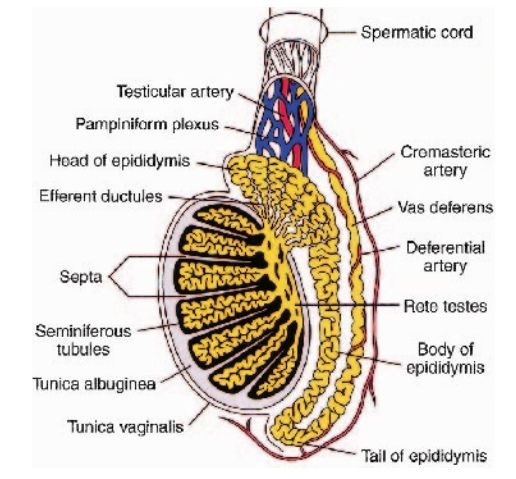

На рис. 1 — схематичная структура яичка и его придатка. Яичко имеет белочную оболочку (tunica albuginea), которая сращена с влагалищной оболочкой. Последняя образует наружную стенку серозной полости, окружающей яичко в мошонке. Задняя часть яичка в виде небольшого продольного участка свободна от серозной оболочки и занята средостением яичка (stinum testis). Семенные канальцы (tubuli seminiferi; англ. — seminiferous tubules, рис. 1) впадают в сеть яичка (rete testis), а выносящие канальцы (ductuli efferentis; англ. — efferent ductuli) отводят секрет к головке придатка (epididimis).

Рисунок 1

| Схематичная иллюстрация нормальной анатомии яичка, придатка яичка и их кровоснабжения [4].

Собственно придаток яичка представляет собой изогнутую «трубку», которая собирает семенную жидкость из сети яичка и поставляет далее к семявыносящим протокам (ductus deferens; англ. — vas deferens). У придатка выделяют головку, тело и хвост. В трети случаев у мужчин на головке придатка обнаруживается привесок придатка — гидатида Морганьи «на ножке», это — совершенно нормальный рудимент, который до конца жизни может себя ничем не проявить.

Семявыносящий проток далее входит в семенной канатик (funiculus spermaticus; англ. — spermatic cord, рис. 1), который содержит также сосуды, питающие яичко и его придаток: яичковая артерия (a. testis), артерия мышцы, поднимающей яичко (a.cremaster), артерия семявыносящего протока (a. deferens); лозовидное венозное сплетение (pl. venosus pampiniformis), а также лимфатические сосуды яичка и придатка. Артерии являются ветвями брюшной аорты и внутренней подвздошной артерии (a. deferens), венозный отток осуществляется в левую почечную вену (слева) и нижнюю полую вену (справа). Лимфатические сосуды впадают в поясничные лимфоузлы [4].

Гидатида яичка

Хотя гидатиды яичка и его придатка рассматриваются как условные варианты нормы, все же их наличие — существенный фактор риска ряда патологических состояний.

Гидатида яичка (син. привесок яичка, сидячая гидатида Морганьи) формируется вследствие неполной дегенерации Мюллерова протока и обнаруживается более чем у 70 % взрослых мужчин. Зачастую гидатида располагается в верхнепередней части яичка, реже — в щелевидной пазухе между яичком и его придатком. В 2/3 случаев рудимент носит двусторонний характер и имеет различные размеры — от пары миллиметров до нескольких сантиметров. [1].

Гидатида представляет собой везикулу с прозрачной жидкостью внутри. Строма гидатиды представлена рыхлой соединительной тканью с хорошо развитой сетью кровеносных и лимфатических сосудов. Наружный слой гидатиды может быть представлен уплощенным мезотелием или многорядным эпителием (с наличием пучков ресничек на апикальных поверхностях эпителиоцитов), более глубокий слой эпителия может быть цилиндрическим [5]. Также следует упомянуть, что стромальные клетки гидатиды имеют рецепторы к антимюллеровому гормону (АГМ) 2 типа и CD10 [6].

Физиологическая роль привеска яичка, если таковая имеется, заключается (вероятнее всего) в контроле объема жидкости в пространстве под влагалищной оболочкой [1].

Гидатида придатка яичка

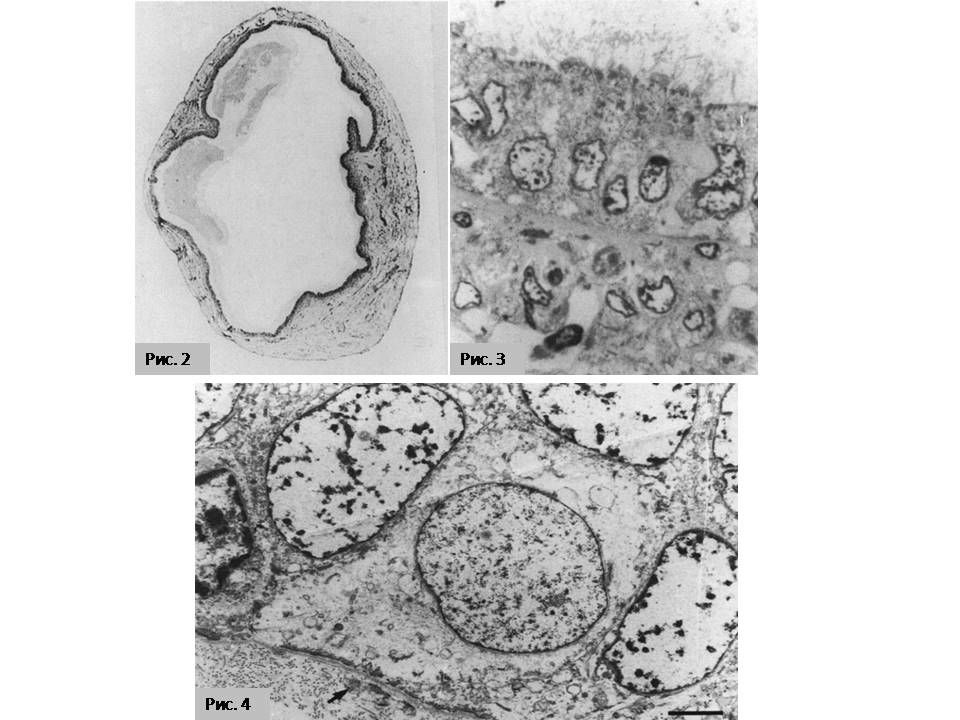

Распространенность гидатиды придатка яичка значительно ниже — около 22-28 %. В этом случае гидатида располагается на головке придатка, представляя собой маленькую везикулу на «ножке». Наружная ее часть покрыта мезотелием, изнутри везикула выстлана многорядным реснитчатым эпителием [1]. Морфологически гидатида яичка и придатка достаточно сходны (рис. 2-4).

Рисунок 2 | Срез гидатиды придатка яичка. Полость выстлана цилиндрическим эпителием, кнаружи от которого располагается рыхлая соединительная ткань и покровный уплощенный мезотелий. х55.

Рисунок 3 | При более высоком увеличении можно увидеть, что в цилиндрическом эпителии ядра на разной высоте располагается эпителий многорядный. Практически все клетки, достигающие просвета, реснитчатые. х1400.

Рисунок 4 | Электронная микроскопия гидатиды собственно яичка. В центре — эпителиоцит, располагающийся на базальной мембране, в которую вдаются полудесмосомы (показано стрелкой). Видно везикулярное ядро с хроматином, цитоплазму с редкими органеллами. х7000 [5].Патологии гидатид

Наиболее частым патологическим состоянием гидатид Морганьи (любой из них) является их перекрут с последующим возможным некрозом. Перекрут гидатиды яичка или его придатка — две самые распространенные причины синдрома острой мошонки. При этом важно помнить, что может произойти перекрут как гидатид, так и самого яичка. Последнее является прямым показанием к операции. Чтобы отличить одно от другого, наиболее подходящим является метод ультрасонографии или цветового допплеровского картирования [7].

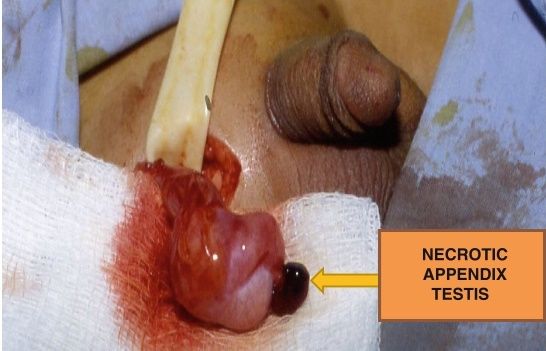

Собственно перекрут гидатиды Морганьи лечится консервативно. Зачастую достаточно 2-3 дней постельного режима с приемом НПВС и нестероидных анальгетиков — состояние нормализуется самостоятельно. Однако если боль чересчур сильна или нет возможности однозначно диагностировать перекрут именно гидатиды, осуществляют оперативное вмешательство (см. рис. 5) [8].

Рисунок 5 | Перекрут гидатиды яичка с последующим ее некрозом [8].

Гораздо более редки опухолевые процессы, связанные с гидатидами. Обычно они обнаруживаются у мужчин старше 55 лет. Среди доброкачественных образований можно выделить папилломы, цистаденомы, гамартомы, однако встречаются и цистаденокарциномы [9].

Также существует еще одно редкое заболевание — дефект рецептора к антимюллеровому гормону-2 (АМГ) или нарушение синтеза самого АМГ. Мюллеров проток является зачатком органов женской половой системы; у представителей мужского пола в норме этот проток, как было описано выше, редуцируется под воздействием АМГ. Последний выделяется незрелыми клетками Сертоли, и вплоть до пубертатного периода АМГ обнаруживается в плазме крови в значительных концентрациях.

При дефекте рецептора к АМГ 2 типа или нарушения синтеза АМГ наблюдается т. н. «синдром персистирующих протоков Мюллера» — явление наследственного ложного гермафродитизма (аутосомно-доминантное наследование, проявляется только у мужчин). При этом ребенок с развитыми по мужскому типу гениталиями появляется на свет с врожденной грыжей, при иссечении которой обнаруживают гипоплазированную матку с придатками.

Несмотря на важную роль АМГ и рецепторов к нему в развитии репродуктивной системы, на сегодняшний день не выявлено корреляций их дефектов с иными урологическими заболеваниями [6].

Источники:

1. M. Nistal, R. Paniagua, P. González-Peramato, and M. Reyes-Múgica, ‘Perspectives in Pediatric Pathology, Chapter 8. Persistence of Embryonal Remnants in the Testis and Epididymis’, Pediatr. Dev. Pathol., vol. 18, no. 5, pp. 353-361, 2014.

2. S. Silber, Chapter 1. Testis Debelopment, Embriology and Anatomy. 2018.

3. A. B. Retik, Chapter 2. Anatomy, Applied Embriology, and Pathogenesis of Congenital Anomalies of the Kidney and Urinaty Tract. 2016.

4. G. S. Sudakoff, F. Quiroz, M. Karcaaltincaba, and W. D. Foley, ‘Scrotal ultrasonography with emphasis on the testicular space: Anatomy, embryology, and pathology’, Ultrasound Q., vol. 18, no. 4, pp. 255-273, 2002.

5. D. Sahni, I. Jit, K. Joshi, and Sanjeev, ‘Incidence and structure of the appendices of the testis and epididymis’, J. Anat., vol. 189 ( Pt 2, pp. 341-348, 1996.

6. K. Kistamás et al., ‘Expression of anti-Mullerian hormone receptor on the appendix testis in connection with urological disorders’, Asian J. Androl., vol. 15, no. 3, pp. 400-403, 2013.

7. M. Lev, J. Ramon, Y. Mor, J. M. Jacobson, and M. Soudack, ‘Sonographic appearances of torsion of the appendix testis and appendix epididymis in children’, J. Clin. Ultrasound, pp. 1-5, 2015.

8. A. H. Al-Salem, ‘Testicular Torsion and Torsion of the Testicular or Epididymal Appendage’, An Illus. Guid. to Pediatr. Urol., pp. 553-568, 2017.

9. M. Nistal, P. González-Peramato, A. Serrano, M. Vega-Perez, M. P. De Miguel, and J. Regadera, ‘Paratesticular cysts with benign epithelial proliferations of Wolffian origin’, Am. J. Clin. Pathol., vol. 124, no. 2, pp. 245-251, 2005.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter.

Источник

Рыбников С.В., Елгина С.И., Захаров И.С., Мозес В.Г., Рудаева Е.В.

Областная клиническая больница скорой медицинской помощи им. М.А. Подгорбунского, Кемеровский государственный медицинский университет, г. Кемерово, Россия

ПЕРЕКРУТ ГИДАТИДЫ МАТОЧНОЙ ТРУБЫ. ТРУДНОСТИ ДИАГНОСТИКИ (КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ)

В структуре острых гинекологических заболеваний перекрут придатков матки составляет 7,0 %. Заболевание не всегда имеет типичную клиническую и лабораторную картину и требует проведение ультразвукого исследования в динамике. При дальнейшем увеличении размеров органа или наличии прилежащего к нему образования, изменении эхоструктуры, гемодинамики в придатках матки, нарастании гидроперитонеума, диагноз перекрут придатков матки будет поставлен. Проведенное обследование позволит провести своевременное оперативное вмешательство и приведет к выздоровлению пациентки. В представленной статье описан клинический случай перекрута гидатиды правой маточной трубы у женщины 32 лет. Учитывая приведенные особенности течения заболевания, диагностика прекрута имела сложности.

Ключевые слова: женщина; перекрут; гидатида маточной трубы

Rybnikov S.V., Еlgina S.I., Zakharov I.S., Mozes V.G., Rudaeva E.V.

Regional Clinical Emergency Hospital M.A. Podgorbunsky, Kemerovo e Medical University, Kemerovo, Russiа

HYDATID TORSION OF THE FALLOPIAN TUBE. DIAGNOSTIC DIFFICULTIES (CLINICAL CASE)

In the structure of acute gynecological diseases, the twisting of the uterine appendages is 7.0 %. The disease does not always have a typical clinical and laboratory picture and requires ultrasound examination in dynamics. With a further increase in the size of the organ or the presence of an adjacent formation, a change in the echostructure, hemodynamics in the appendages of the uterus, the growth of hydroperitoneum, the diagnosis of the twisting of the uterine appendages will be made. The examination will allow for ly surgery and will lead to the recovery of the patient. The present article describes a clinical case of torsion of the right fallopian tube hydatide in a 32-year-old woman. Given these features of the disease diagnosis of torsion had difficulties.

Key words: woman; torsion; fallopian tube hydatid

Корреспонденцию адресовать:

ЕЛГИНА Светлана Ивановна

650029, г. Кемерово, ул. Ворошилова, д. 22а, ФГБОУ ВО КемГМУ Минздрава России

Тел: 8 (3842) 73-48-56. : elginas.i@mail.ru

Сведения об авторах:

РЫБНИКОВ Сергей Валерьевич

доктор мед. наук, зав. гинекологическим отделением, ГАУЗ ОКБ СМП им. М.А. Подгорбунского, г. Кемерово, Россия

: rsvdok@mail.ru

ЕЛГИНА Светлана Ивановна

доктор мед. наук, доцент, профессор кафедры акушерства и гинекологии им. Г.А. Ушаковой, ФГБОУ ВО КемГМУ Минздрава России, г. Кемерово, Россия

E-mail: elginas.i@mail.ru

ЗАХАРОВ Игорь Сергеевич

доктор мед. наук, доцент, профессор кафедры акушерства и гинекологии им. Г.А. Ушаковой, ФГБОУ ВО КемГМУ Минздрава России, г. Кемерово, Россия

E-mail: isza@mail.ru

МОЗЕС Вадим Гельевич

доктор мед. наук, доцент, профессор кафедры акушерства и гинекологии им. Г.А. Ушаковой, ФГБОУ ВО КемГМУ Минздрава России, г. Кемерово, Россия

E-mail: vadimmoses@mail.ru

РУДАЕВА Елена Владимировна

канд. мед. наук, доцент, доцент кафедры акушерства и гинекологии им. Г.А. Ушаковой, ФГБОУ ВО КемГМУ Минздрава России, г. Кемерово, Россия

E-mail: rudaeva@mail.ru

rmation s:

RYBNIKOV Sergey Valerievich

doctor of medical sciences, of the gynecological department, Regional Clinical Emergency Hospital M.A. Podgorbunsky, Kemerovo, Russia

: rsvdok@mail.ru

ELGINA Svetlana Ivanovna

doctor of medical sciences, docent, professor of the G.A. Ushakova department of obstetrics and gynecology, Kemerovo e Medical University, Kemerovo, Russia

: elginas.i@mail.ru

ZAKHAROV Igor Sergeevich

doctor of medical sciences, docent, professor of the G.A. Ushakova department of obstetrics and gynecology, Kemerovo e Medical University, Kemerovo, Russia

: isza@mail.ru

MOSES Vadim Gelievich

doctor of medical sciences, docent, professor of the G.A. Ushakova department of obstetrics and gynecology, Kemerovo e Medical University, Kemerovo, Russia

: vadimmoses@mail.ru

RUDAEVA Elena Vladimirovna

candi of medical sciences, docent of the G.A. Ushakova department of obstetrics and gynecology, Kemerovo e Medical University, Kemerovo, Russia

: rudaeva@mail.ru

Под гидатидой следует понимать множественные или единичные кисты, расположенные в ампулярном отделе маточной трубы, покрытые цилиндрическим или кубическим эпителием. Гидатиды относятся к придаткам матки и могут осложняться перекрутом.

Перекрут придатков матки является ургентной гинекологической патологией, требующей проведения немедленной диагностики и хирургического лечения. В структуре острых гинекологических заболеваний перекрут придатков матки составляет 7,0 % [1, 2]. Риск патологии возрастает с увеличением размеров яичника за счет кисты или кистомы, его подвижности при беременности, в послеродовый и пубертатный периоды [3-5].

При перекруте придатков матки первоначально возникает венозный застой, что проявляется прогрессирующим отеком органа. При продолжающемся перекруте нарушается артериальный кровоток, происходят геморрагический некроз и гангрена органа [3-5].

Клинически патология проявляется внезапными острыми болями внизу живота, более выраженными на стороне перекрута, усиливающимися при изменении положения тела, движении пациентки. Боли носят нарастающий характер. Заболевание сопровождается тошнотой и рвотой [3-5]. Объективно определяется болезненность в одной из подвздошных областей, в нижних отделах живота, в последующем с присоединением симптомов раздражения брюшины. Бимануально — наличие образования в области придатков, при пальпации резко болезненного. С течением времени перекрута и развитием некроза органа отмечается лейкоцитоз [3-5].

Для диагностики данной патологии используется ультразвуковое исследование, обязательно вместе с ним применяется допплерометрия с цветовым допплеровским картированием. Эхографически определяется значительно увеличенный в размерах яичник, имеющий различную эхоструктуру. Возможна визуализация анэхогенных включений (солидно-кистозных, кистозных, солидных). Наружный контур их может быть нечетким [6-9].

С увеличением продолжительности времени, прошедшего от начала перекрута, в малом тазу при ультразвуковом исследовании отмечается появление свободной жидкости различной эхогенности — анэхогенная или со взвесью, в динамике ее объем увеличивается. На ранних стадиях прекрута при допплеровском исследовании в органе диагностируется отсутствие венозного и сохранение артериального кровотока с высокой резистентностью. Важным условием для диагностики перекрута является сравнение показателей гемодинамики как в здоровом, так и в больном яичниках. При прогрессировании заболевания перестает определяться любой внутриорганный кровоток. Отсутствие признаков внутриорганного кровотока свидетельствует о нежизнеспособности органа [10-13].

Лечение перекрута придатков матки — только хирургическое. При неполном перекруте, если он произошел недавно или отсутствуют некротические изменения органа, их раскручивают. При наличии опухоли — орган удаляют. Придатки удаляют без раскручивания для профилактики перитонита, септического шока и тромбоэмболии [14-18].

Поставить данный̆ диагноз не всегда удается своевременно, несмотря на яркую клиническую картину и выраженные эхопризнаки.

Учитывая вышеперечисленное, заслуживает внимания клинический случай диагностики и хирургического лечения перекрута гидатида маточной трубы у женщины 32 лет.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Пациентка М. доставлена бригадой скорой медицинской помощи в приемный покой ГАУЗ КО ОКБСМП им. Подгорбунского с ноющими болями преимущественно справа, которые возникли шесть дней назад. Было проведено клиническое, лабораторное, инструментальное обследования. Ультразвуковое исследование малого таза проводилось на аппаратах Minduay DC-55 CW. Лапароскопия выполнена на эндоскопической стойке компании KARL STORZ.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Женщина считала себя больной в течение шести дней, беспокоили боли внизу живота, иррадиирущие в поясничную область, нарушение менструального цикла, задержка менструации на тринадцать дней. Тест на хорионический гонадотропин был отрицательный. Ранее пациентка обращалась в женскую консультацию, осмотрена акушером-гинекологом, направлена в дежурное гинекологическое отделение. В течение четырех дней назад находилась на лечении в ГАУЗ КО «КГКБ» № 11 с диагнозом «Апоплексия правого яичника, болевая форма». В отделении проведена пункция брюшной полости через задний свод влагалища, получен серозно-геморрагический пунктат. Ультразвуковое исследование за время пребывания пациентки в стационаре не проведено. Получала лечение нестероидными противовоспалительными препаратами, гемостатическую терапию. На фоне проводимой терапии боли уменьшились, выписана с рекомендациями: наблюдение врача акушера-гинеколога в женской консультации, прием КОК. Через сутки после выписки из стационара, в связи с возобновлением болей, вызвала бригаду скорой медицинской помощи.

Из анамнеза: имеет соматические заболевания — хронический бронхит, болеет ОРВИ 2-4 раза в год, из детских инфекций — ветряная оспа. Наследственность отягощена по артериальной гипертонии у мамы. Из вредных привычек — хроническая никотиновая интоксикация. Оперирована дважды по поводу фиброаденомы левой молочной железы. Менархе с 11 лет, регулярные, по 3 дня, через 26-28 дней, умеренные, болезненные. В настоящее время задержка менструации на две недели. Половая жизнь с 19 лет. Брак второй, не регистрированный. Имела 2 беременности, одни срочные роды тринадцать лет назад и медицинской аборт по желанию женщины одиннадцать лет назад. Инфекции, передающиеся половым путем, отрицает.

Объективно при поступлении: живот при пальпации мягкий, болезненный в нижних отделах справа. Симптомы раздражения брюшины отрицательное. В гинекологическом статусе определяются болезненные правые придатки нормальных размеров.

При проведении ультразвукового исследования описаны изменения в правом яичнике: два жидкостных образования, одно — 39 × 32 × 37 мм, однородное, при доплеровском картировании аваскулярное, второе — 25 × 20 × 23 мм, аналогичное. В срезе ампулярного отдела правой маточной трубы визуализируется образование 9 × 8 мм с гиперэхогенным ободком, неоднородным содержимым, нельзя исключить внематочную беременность. Свободной жидкости в брюшной полости нет.

Выставлен предварительный диагноз — «Прогрессирующая внематочная беременность?»

Пациентке показано проведение диагностический лапароскопии, при выполнении которой обнаружено: от ампулярного отдела правой маточной трубы справа отходит гидатида до одного сантиметра в диаметре, темно-багрового цвета, имеется перекрут ножки гидатиды на 360°. После биполярной коагуляции ножки гидатиды ниже места перекрута выполнено отсечение гидатиды маточной трубы справа.

Течение послеоперационного периода пациентки было правильное. Проводилась антибактериальная, десенсибилизирующая, инфузионная терапия, обезболивание нестероидными противовоспалительными препаратами. Лабораторно при исследовании содержание хорионического гонадотропина в сыворотке крови составило ниже 5 мЕд/л. Пациентке сняты швы на седьмые сутки. Выписана под наблюдение врача женской консультации. Гистологический результат — гидатида маточной трубы с нарушением кровообращения, местами вплоть до геморрагического некроза.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, вышеописанная патология перекрута придатков матки — заболевание, которое не всегда имеет типичную клиническую и лабораторную картину и требует проведения ультразвукового исследования в динамике. При дальнейшем увеличении размеров органа или наличии прилежащего к нему образования, изменении эхоструктуры, гемодинамики в придатках матки, увеличении гидроперитонеума, диагноз перекрут придатков матки будет поставлен. Проведенное обследование позволит провести своевременное оперативное вмешательство и приведет к выздоровлению пациентки.

Информация о финансировании и конфликте интересов

Исследование не имело спонсорской поддержки.

Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи.

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES:

1. Tsygankova LA, Yudin VE. uterine geion: principles of surgical tactics, treatment and rehabilitation. Voenno-medicinskiĭ zhurnal. 2009; 6(330): 32-39. Russian (Цыганкова Л.А., Юдин В.Е. Внематочная беременность: принципы хирургической тактики, лечения и реабилитации //Военно-медицинский журнал. 2009. № 6(330). С. 32-39)

2. Key performance indicators of the obstetric and gynecological service in the Russian Federation in 2015: referencebook of the Ministry of Health of the Russian Federation. M., 2016. Russian (Основные показатели деятельности акушерско-гинекологической службы в Российской Федерации в 2015 году: справочник МЗ РФ. М., 2016)

3. Obstetrics and gynecology: clinical guidelines /Serova VN, Sukhikh GT, eds. 4th ed. M.: GEOTAR-Publ, 2014. Russian (Акушерство и гинекология: клинические рекомендации /под. ред. Серова В.Н., Сухих Г.Т. 4-е изд. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014)

4. Shlyapnikov ME, Larina TV, Prokhorova LV, Petrov MG, Kiyashko IS. Ectopic pregnancy: clinical pathohistological sketches of casuistic cases. Bulletin of Medical Institute «REAVIZ»: Rehabilitation, Physician and Health. 2016; 1(21): 66-70. Russian (Шляпников М.Е., Ларина Т.В., Прохорова Л.В., Петров М.Г., Кияшко И.С. Внематочная беременность: клинико-патогистологические зарисовки казуистических случаев //Вестник медицинского института «РЕАВИЗ»: реабилитация, врач и здоровье. 2016. № 1(21). С. 66-70)

5. Gynecology: national guidelines. Brief edition /Savelieva GM, Sukhih GT, Manukhin IB, eds. M.: GEOTAR-Publ; 2013. Russian (Гинекология: национальное руководство. Краткое издание /под ред. Савельевой Г.М., Сухих Г.Т., Манухина И.Б. М.: ГЭОТАР-Медиа; 2013)

6. Klimko UV, Smirnova TA. Diagnosis of ectopic pregnancy at various stages. Nauka cherez prizmu vremeni. 2018; 3(12): 75-77. Russian (Климко У.В., Смирнова Т.А. Диагностика внематочной беременности на различных этапах //Наука через призму времени. 2018. № 3(12). С. 75-77)

7. Bulanov MN. In: Ultrasound gynecology: a course of lectures in 3 volumes. Vol 3. M.: Publishing house Vidar-M, 2011: 226-231. Russian (Буланов М.Н. Ультразвуковая гинекология: курс лекций: в 3 томах. Т.3. М.: Видар-М, 2011. С. 226-231)

8. Dogra VS, Rubens DD. Secrets of ultrasonic diagnosis: translated from English. M.: Medpress-, 2009. Russian (Догра В., Рубенс Д.Д. Секреты ультразвуковой диагностики: пер. с англ. М.: МЕДпресс-инфо, 2009)

9. Albrayam F, Hamper UM. Ovarian and adnexal torsion: spectrum of sonographic findings with pathologic correlation. J Ultrasound Med. 2001; 20(10): 1083-1089. DOI: 10.7863/jum.2001.20.10.1083

10. Pykov MI, Ozerskaya IA, Zabolotskaya NV. In: Echography of the reproductive system of a young girl, a teenager, a girl. M.: Publishing house Vidar-M, 2007: 155-159. Russian (Пыков М.И., Озерская И.А., Заболотская Н.В. Эхография репродуктивной системы девочки, подростка, девушки. М.: Издательский дом Видар-М, 2007. С. 155-159)

11. Lee R, Dupuis C, Chen B, Smith A, Kim YH. .Diagnosing ectopic pregnancy in the emergency setting. Ultrasonography. 2018; 37(1): 78-87. DOI: 10.14366/usg.17044

12. Chang HC, Bhatt S, Dogra VS. Pearls and pitfalls in diagnosis of ovarian torsion. Radiographics. 2008; 28(5): 1355-1368. DOI: 10.1148/rg.285075130

13. Adamyan LV, Dyakonova EYu, Sibirskaya EV, Poddubny IV, Glybina TM, Gafarova DA, Bekin AS. Surgical approach in cases of adnexal torsion in children. Pediatric and Adolescent Reproductive Health. 2014; 4: 35-41. Russian (Адамян Л.В., Дьяконова Е.Ю., Сибирская Е.В., Поддубный И.В., Глыбина Т.М., Гафарова Д.А., Бекин А.С. Хирургическая тактика при перекруте придатков матки у детей //Репродуктивное здоровье детей и подростков. 2014. № 4. С. 35-41)

14. Piper HG, Oltmann SC, Xu L, Adusumilli S, Fischer AC. Ovarian torsion: diagnosis of inclusion mans earlier intervention. Journal of Pediatric Surgery. 2012; 47(11): 2071-2076. DOI: 10.1016/j.jpedsurg.2012.06.011

15. Agarwal P, Agarwal P, Bagdi R, Balagopal S, Ramasundaram M, Paramaswamy B. Ovarian preservation in children for adenexal pathology, current trends in laparoscopic management and our experience. J Indian Assoc Pediatr Surg. 2014; 19(2): 65-69. DOI: 10.4103/0971-9261.129594

16. Damle LF, Gomez-Lobo V. Giant paraovarian cysts in young adolescents: a report of three cases. J Reprod Med. 2012; 57(1-2): 65-67

17. Muolokwu E, Sanchez J, Bercaw JL. The incidence and surgical management of paratubal cysts in a pediatric and adolescent population. Journal of Pediatric Surgery. 2011; 46(11): 2161-2163. DOI: 10.1016/j.jpedsurg.2011.04.054

18. Ectopic (tubal) pregnancy. Clinical guidelines (treatment protocol). MH RF No 15-4/10/2-729 of 06.02.2017. https://rd1.medgis.ru/uploads/userfiles/d/StandartMed/Protokol-acusher/14.pdf. Russian (Внематочная (эктопическая) беременность. Клинические рекомендации (протокол лечения): МЗ РФ 15-4/10/2-729 от 06.02.2017. Ссылка активна на 31.07.2019)

Статистика просмотров

Ссылки

- На текущий момент ссылки отсутствуют.

Источник