Миома проросла в полость матки

Содержание статьи

симптомы и размеры узла миомы, который растет в сторону брюшной полости, лечение в Москве

Обновлено: 31 Января 2020

Борис Юрьевич Бобров | Эндоваскулярный хирург, кандидат медицинских наук, самый большой персональный опыт ЭМА в России

Содержание статьи

Миома – это доброкачественная опухоль матки. Заболевание встречается у 80% женщин, при этом признаки патологии наблюдаются лишь у 30-35% пациенток. Отсутствие симптоматики приводит к тому, что многие девушки даже не подозревают об имеющейся у них опухоли и продолжают вести свой привычный образ жизни.

Как правило, диагностируют миому либо при запущенных стадиях, когда появляются клинические признаки и женщины обращаются за медицинской помощью, либо случайно при профилактическом обследовании у гинеколога.

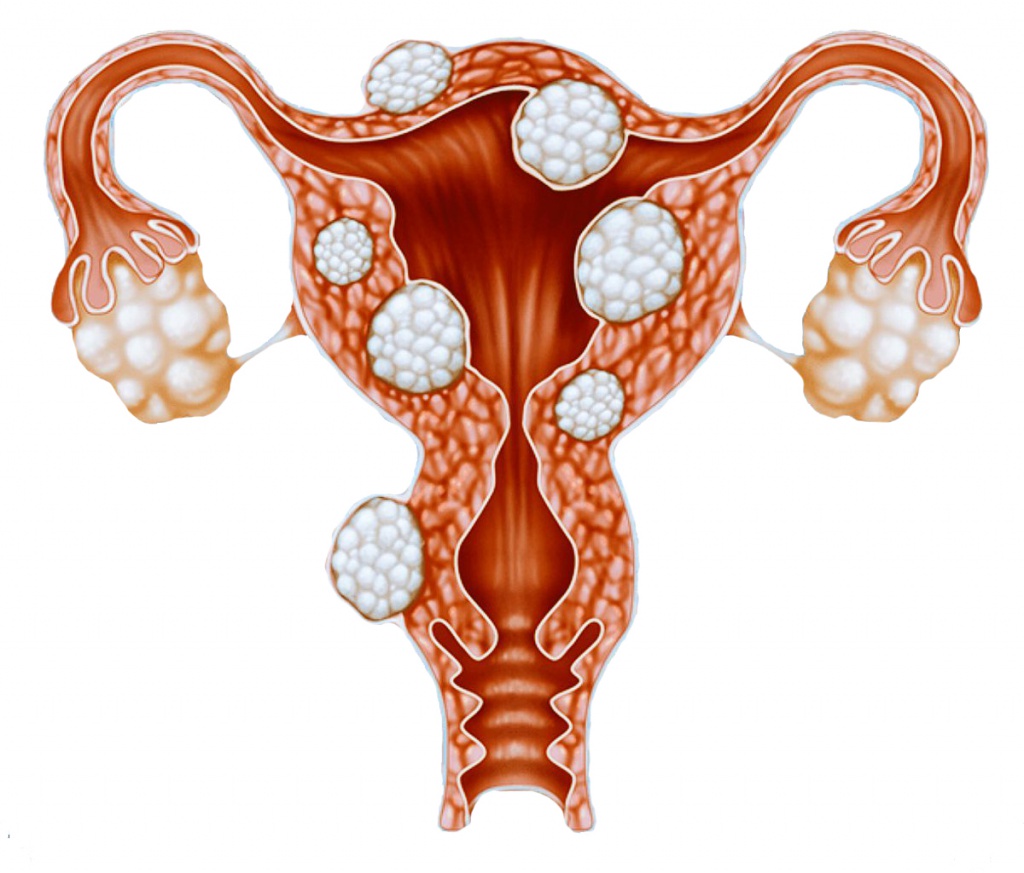

Миома бывает нескольких видов, в зависимости от ее локализации. Самая распространенная — интерстициальная миома, 35% случаев попадает на субсерозную опухоль, чуть реже встречается субмукозная. Редкими видами считаются интралигаментарная миома, развивающаяся в межсвязочном пространстве, и шеечная, растущая на шейке матки.

Узлы опухоли могут быть одиночными или множественными, каждый из них имеет разные размеры. Это объясняется тем фактом, что каждый узел берет начало из одной отдельной клетки мышечного слоя матки.

Вся информация о причинах возникновения миомы, ее видах, методах диагностики, лечения и профилактики доступна на нашем сайте. Наш экспертный совет, в который входят ведущие доктора России, всегда готов ответить на все интересующие вопросы, дать полезные рекомендации и развеять некоторые распространенные мифы о заболевании.

Что такое субсерозная миома матки

Субсерозная миома матки – это доброкачественная опухоль, локализованная в мышечном слое детородного органа, развивающаяся на внешней стенке матки и растущая в направлении брюшной полости. Такое новообразование встречается на тонкой ножке, либо на широком основании.

Узлы субсерозной миомы, растущей в брюшную полость, как правило, небольших размеров – до нескольких миллиметров, но встречаются случаи, когда новообразование в диаметре достигает 10-ти сантиметров.

Субсерозные узлы чаще наблюдаются множественные, на начальной стадии развития они никак себя не проявляют. Опаснее всего субсерозная миома, прорастающая в полость матки и деформирующая ее.

Симптомы субсерозной миомы матки

Клинические признаки миоматозных узлов, растущих в направлении брюшной полости, довольно скудные. Самые распространенные из них:

- Болевые ощущения в нижней части живота слабой интенсивности с иррадиацией в область спины. Такие боли возникают довольно редко и могут усиливаться при физических нагрузках;

- При перекруте ножки субсерозной миомы, растущей в брюшную полость, наблюдаются интенсивные боли, повышенная потливость, слабость, потеря сознания. Все это свидетельствует о некрозе опухоли. Это тяжелое состояние, при котором пациентке требуется срочное оперативное вмешательство;

- Обильные менструации. Такой признак встречается в половине случаев;

- Нарушение нормального процесса мочеиспускания, а также запоры. По мере роста в брюшную полость узлы начинают сдавливать близлежащие органы, нарушая их работу. При больших размерах миом они сдавливают и саму матку, делая невозможным зачатие;

- Иногда у пациенток наблюдаются болевые ощущения при ходьбе. Это происходит при срастании опухоли с брюшиной;

Симптоматика наблюдается достаточно редко, заболевание развивается без какой-либо клинической картины и выявляют его либо при появлении осложнений, либо случайно.

Причины развития субсерозной миомы матки

Миоматозный узел, растущий в брюшную полость, развивается на фоне колебаний гормонального фона, а также ряда других факторов, увеличивающих риск их развития, а именно:

- Генетического фактора;

- Абортов, гинекологических выскабливаний;

- Травм матки;

- Хирургических вмешательств на детородном органе;

- Воспалительных процессов органов малого таза;

- Эндометриоза;

- Заболеваний яичников;

- Нарушений в работе эндокринной системы;

- Избыточного веса;

- Длительного приема гормональных противозачаточных препаратов.

Все эти факторы в совокупности или по одному увеличивают риск развития субсерозной миомы, растущей в брюшную полость.

Диагностика субсерозной миомы матки

До появления ультразвукового метода исследования диагностировать миому матки, растущую на поверхности органа в сторону брюшной полости, на начальных стадиях было практически нереально. Пациентка обращалась к врачу, когда симптомы опухоли были, как говорится, «на лицо», и узел уже прощупывался.

Современная медицина позволяет определить рост миомы, растущей в брюшную полость, на начальных стадиях развития. Это позволяет избежать многих осложнений, в частности, бесплодия. Также хочется отметить, что при небольших размерах миоматозных узлов эффективными являются щадящие методы лечения. Можно обойтись без хирургической операции по удалению матки.

Появление любого дискомфорта, будь то слабые болевые ощущения в момент полового акта, боли при ходьбе, обильные менструальные выделения, должно стать поводом для немедленного похода к врачу. Диагностика начинается с осмотра у гинеколога. Врач определяет размер органа, его состояние, а также наличие деформаций.

При появлении болезненных ощущений в ходе проведения обследования, а также изменения контура матки, доктор назначает дополнительные исследования: различные анализы, УЗИ, МРТ и КТ. С целью исследования образца ткани новообразования может потребоваться гистероскопия или лапароскопия.

Лечение субсерозной миомы матки

Лечение опухоли, растущей по направлению в брюшную полость, зависит от размеров субсерозной миомы матки, ее расположения, наличия ножки, возраста пациентки, наличия сопутствующих заболеваний, общего состояния организма и многих других факторов.

Женщинам, имеющим небольшие субсерозные узлы, растущие по направлению в брюшную полость, лечение назначают медикаментозное. Таким пациенткам показана гормональная терапия, курс противозачаточных препаратов, а также спираль «Мирена».

При миомах крупных размеров медикаментозная терапия является неэффективной. Лечение проводят при помощи органосохраняющих методов. Если миомы покрывают большую часть поверхности матки и характеризуются большими размерами, врач назначает операцию по удалению матки. Это крайний метод, который применяют в случаях угрозы жизни пациентки.

К органосохраняющим методам относят эмболизацию маточных артерий. Эта методика эффективна даже в тех случаях, когда узлы, растущие по направлению в брюшную полость, множественные или имеют большие размеры.

Эмболизация является очень эффективным методом борьбы с миомами. Кроме того, она абсолютно нетравматична для женщины и не требует длительного курса реабилитации. Эмболизация предполагает закупорку маточных артерий, по которым кровь поступает к миомам, специальным инертным веществом. При этом узлы начинают постепенно уменьшаться в размерах и усыхать. Матка продолжает нормально функционировать, получая кровь по мелким сосудам и артериям яичников.

Сама процедура не требует применения общей анестезии. Проводится эмболизация в течение 20-50 минут. Пациентка после выполнения процедуры на протяжении суток пребывает в условиях стационара под наблюдением медицинского персонала. На следующий день ее выписывают. После этого женщине необходимо в течение недели находиться дома и придерживаться постельного режима.

Самочувствие в первые семь дней после проведения процедуры напоминает состояние простуды. Может наблюдаться общая слабость, небольшое повышение температуры, озноб и пр. Спустя неделю девушка может возвращаться на работу и вести свой привычный образ жизни.

Эффективность эмболизации ощущается уже спустя пару менструальных циклов: уходят болевые ощущения и чувство давления на мочевой пузырь, нормализируется менструальный цикл, выделения при этом перестают быть чрезмерно обильными, проходят межменструальные кровотечения, исчезает чувство инородного тела в брюшной полости. Кроме того, после эмболизации женщине не требуется длительный курс восстановления, характерный для полостной операции.

Важно, что риск развития осложнений в ходе проведения процедуры снижается к минимуму. Так, при выполнении хирургической операции по удалению миомы высока вероятность развития кровотечения. Иногда при таком осложнении хирург вынужден удалить детородный орган, чтобы остановить кровотечение и спасти жизнь пациентке.

Эмболизация также предотвращает образование спаек и инфицирование пациентки при переливании крови. Несмотря на то, что вся донорская кровь исследуется на предмет различных вирусов, риск инфицирования все же остается.

Итак, метод лечения субсерозного узла, растущего по направлению в брюшную полость, напрямую зависит от его размеров, скорости развития, наличия сопутствующих заболеваний и некоторых других факторов.

Чтобы лечение было эффективным, важно обращаться за медицинской помощью в профильные клиники лечения миомы. В данных учреждениях практикуют ведущие доктора России, специализирующиеся на заболеваниях женской репродуктивной системы. Кроме того, все клиники оснащены современной медицинской аппаратурой, позволяющей проводить наиболее точные и информативные диагностические процедуры, а также эффективное и органосохраняющее лечение.

Миоматозный узел, растущий по направлению в брюшную полость – это не приговор. На сегодняшний день с ним можно справиться без проведения полостной операции. Главное в данном случае обратиться за помощью к профессионалам и не соглашаться без железных на то оснований на проведение хирургической операции.

Ввиду низкой квалификации врачей в государственных больницах и плохой их оснащенности современным медицинским оборудованием, всех пациенток с диагнозом миома матки отправляют «под нож» хирурга. Многие доктора решают вопрос кардинально – нет опухоли, нет проблемы. При этом умалчивают возможность альтернативных методов лечения, а также целого ряда осложнений после проведения полостной операции.

Осложнения субсерозной миомы матки

Субсерозная миома, растущая в брюшную полость, может приводить к следующим осложнениям:

- Анемия. Она развивается по причине обильных и длительных менструальных и межменструальных кровотечений. Анемия проявляется общей слабостью, головокружением, бледностью кожных покровов, шумом в ушах. Для выявления такого осложнения пациентке назначают проведение общего анализа крови;

- При миомах, имеющих ножку, существует вероятность того, что она может перекрутиться и оторваться. В данной ситуации у женщин наблюдаются сильнейшие боли.

- При нарушении питания опухоли постепенно начинается некроз ее тканей. Это сопровождается болевыми ощущениями и может привести к развитию воспалительного процесса, параметрита, перитонита и даже септического процесса;

- Миома, растущая по направлению в брюшную полость, может послужить причиной бесплодия, самопроизвольных абортов и преждевременных родов.

Во избежание осложнений пациенткам с диагнозом субсерозная миома (растущая в брюшную полость) необходимо регулярно обследоваться у гинеколога и проходить ряд диагностических процедур, назначенных доктором. Необходимый ряд анализов, диагностических и лечебных процедур врач каждой пациентке назначает в индивидуальном порядке. В случае возникновения вопросов на нашем сайте возможна консультация по e-mail.

Также можно задать интересующие вопросы экспертному совету сайта. Наши специалисты всегда готовы ответить на все интересующие вопросы и дать рекомендации. Записаться на приём к врачу в одну из профильных клиник по лечению миомы матки можно по телефонам, указанным на сайте.

Список литературы:

- Савицкий Г. А., Иванова Р. Д., Свечникова Ф. А. Роль локальной гипергормонемии в патогенезе темпа прироста массы опухолевых узлов при миоме матки //Акушерство и гинекология. – 1983. – Т. 4. – С. 13-16.

- Сидорова И.С. Миома матки (современные аспекты этиологии, патогенеза, классификации и профилактики). В кн.: Миома матки. Под ред. И.С. Сидоровой. М: МИА 2003; 5—66.

- Мериакри А.В. Эпидемиология и патогенез миомы матки. Сиб мед журн 1998; 2: 8—13.

- Бобров Б.Ю. Эмболизация маточных артерий в лечении миомы матки. Современное состояние вопроса // Журнал акушерства и женских болезней. 2010. №2. С. 100-125

- Б. Ю. Бобров, С. А. Капранов, В. Г. Бреусенко и др. Эмболизация маточных артерий: современный взгляд на проблему. «Диагностическая и интервенционная радиология» том 1 № 2 / 2007

Эндоваскулярный хирург, кандидат медицинских наук, самый большой персональный опыт ЭМА в России

Гинеколог, кандидат медицинских наук

Акушер-гинеколог, онколог, кандидат медицинских наук

Врач акушер-гинеколог

Источник

Субмукозная миома матки

Содержание статьи

Миома развивается из гладкомышечных клеток, благодаря которым формируются стенки полого органа – матки. Сбой программы, отвечающей за развитие гладкомышечных клеток, приводит к формированию хаотически переплетающихся гладкомышечных волокон, образующих узлы.

Размер образований может варьироваться от нескольких миллиметров до огромных размеров. Гладкомышечное образование может развиться в области шейки матки, в мышечном слое, располагаться на наружной стороне органа, под слизистым слоем, образовывать межсвязочные узлы. Диагностируется как одиночное образование или множественные узлы, может развиваться медленно или стремительно расти, достигая больших размеров за несколько месяцев. Точные причины развития миомы неизвестны, но известны факторы, которые могут влиять на её появление.

Что такое миома: субмукозный узел

Причина появления субмукозной миомы до сих пор не ясна. Она развивается под влиянием различных негативных факторов на миометрий — абортов, тяжелых родов, гинекологических заболеваний, наследственной предрасположенности, нарушения баланса гормонов и ряда других причин. Субмукозный узел полости матки развивается под слизистой оболочкой органа, подслизистый узел матки имеет одну особенность – образование растет внутрь полости органа. Миома матки субмукозный узел характеризуется быстрым ростом, ярко выраженными симптомами.

Интерстициальный, субмукозный узел матки

Миома матки бывает разной формы, в зависимости от формы узлы получили название: интрамуральный, интерстициально-субмукозный и интерстициально-субсерозный. Когда узел находится в толще миометрия, он называется интрамуральной миомой. Интерстициальное субмукозное образование растет в сторону полости матки, часто становится причиной деформации матки, невынашивания беременности. Интерстициально-субсерозная миома выступает в сторону брюшины. Узлы развиваются из-за патологического состояния клеток мышечного слоя.

Субмукозный узел в матке: опасно ли это

«Насколько опасен субмукозный узел в матке?» — часто спрашивают пациентки. Полную информацию по заболеванию предоставит экспертный совет врачей, который поможет вам принять верное решение, ознакомит с органосохраняющими методиками лечения во время консультации по e-mail. Субмукозный миоматозный узел в матке нередко становится причиной невынашивания беременности, длительных и обильных, болезненных менструаций. Патологическое субмукозное образование может развиться у женщины любого возраста, некоторое время не проявляться выраженными симптомами, во время роста узла появляются первые симптомы: кровотечение, боли в нижней части живота, происходит увеличение размера матки, растет выраженность симптомов.

Диагностика

Для диагностики субмукозных образований применяют несколько методов исследования:

- Ультразвуковое исследование. Очень высокий уровень информативности УЗИ при исследовании субмукозных образований. УЗИ проводится с помощью трансвагинального датчика, определение субмукозных образований происходит по звукопроводимости, которая выше, чем у полипов, они выглядят как округлые образования средней эхогенности.

- Допплерография. С помощью допплерографии исследуют кровообращение субмукозной миомы, исследование помогает определить изменения в структуре тканей.

- Гистероскопия помогает диагностировать субмукозные узлы самых маленьких размеров. В отличие от полипов, субмукозные образования не меняют своей формы и размера при изменении скорости поступления жидкости в полость матки. Образования деформируют полость матки, имеют четкий контур, сферическую форму, отличаются цветом от здоровой слизистой поверхности органа. Подслизистые миомы определяются как 0 тип, 1 тип и 2 тип узла. Нулевой (0) тип обозначает субмукозный узел, который располагается в полости матки, находится на ножке. Первый тип (1) — значительной частью располагается в полости матки, на широком основании, интрамуральный компонент составляет около 50 %. Тип 2 располагается в полости матки небольшой частью узла, интрамуральный компонент составляет более 50%.

- С помощью трехмерной эхографии, которую стали использовать в последнее время довольно часто, изучают кровоток миомы.

При появлении первых симптомов заболевания следует записаться на приём

к врачу-гинекологу. Своевременное обнаружение субмукозных узлообразований поможет избежать тяжелых осложнений и сохранить здоровье.

Субмукозный узел в полости матки: осложнения

Нередко субмукозные узлы вызывают развитие различных осложнений у женщины. Множественная субмукозная миома детородного органа вызывает постгеморрагическую анемию, которая приводит к кислородному голоданию всех органов, вызывает нарушение функционирования систем организма. Снижение иммунитета и инфицирование узла может привести к гнойному воспалению. Если у женщины тяжелая физическая работа, то одно из осложнений – это рождение миомы. Оно сопровождается сильной болью и кровотечением. Миома матки с сумбукозным расположением узла может привести к невынашиванию беременности — отслойке детского места, преждевременному прерыванию беременности, маточному кровотечению. Большие миомы могут сдавливать плод во время беременности, привести к развитию уродства у ребенка, препятствовать нормальному родоразрешению. В 2% случаев субмукозные узлы имеют тенденцию к озлокачествлению.

Субмукозный узел в матке: оперировать или нет

Удаление субмукозного узла в матке не приводит к полному выздоровлению. Через некоторое время может появиться новое узловое образование, которое имеет небольшой размер и не замечается врачом во время операции. Операция назначается в случае, если развились осложнения, миоматозный узел имеет очень большие размеры и представляет угрозу для здоровья и жизни пациентки. В зависимости от состояния здоровья женщины, размера узла, его расположения операция проводится как органосохраняющая миомэктомия или как радикальная гистерэктомия. Одним из оптимальных методов обследования и лечения заболевания считается гистероскопия, но использовать такой метод можно только при удалении небольших узлообразований.

Субмукозный узел и беременность

Иногда субмукозные образования могут стать причиной развития бесплодия. Множественные узлы вызывают различные нарушения: изменение гормонального фона, кровотечения, может развиться анемия, направленные внутрь полости матки образования значительно сужают ее и деформируют. Все эти факторы негативно влияют на зачатие и развитие беременности. Беременность при таком заболевании возможна, нередко о заболевании женщина узнает во время беременности, исследования на УЗИ.

Миома матки, субмукозный узел: лечение

Еще совсем недавно удаление гладкомышечных образований происходило только хирургическим методом, нередко проводили экстирпацию детородного органа. В настоящее время существует несколько органосохраняющих методик, дающих женщинам шанс забеременеть после лечения. Если обнаружено субмукозное расположение узла в матке, лечение проводят, применяя следующие методики:

- Лекарственная терапия. Применяется на раннем этапе развития субмукозных образований и как поддерживающая терапия после миомэктомии и других методов лечения.

- Внутриматочная спираль Мирена. Спираль, содержащая гормоны, применяется при первых признаках миомы или эндометриоза, при болях во время менструации. Не применяется у нерожавших и женщин старше 65 лет, хорошо помогает при климаксе – уравновешивает влияние гормонов на детородный орган, снижает риск развития миомы и эндометриоза.

- Миомэктомия — метод относится к органосохраняющим операциям. Лечение проводится с помощью гистероскопической процедуры — удаляется субмукозный узел в матке (лечение узла выполняется с помощью прибора гистероскопа), а также с помощью лапароскопической операции. Лапароскопическая операция выполняется через несколько маленьких разрезов в области передней брюшной стенки, с помощью специального хирургического инструмента и видеокамеры. Операция транслируется на монитор, все действия хирурга наблюдаются в увеличенном масштабе, что позволяет увидеть мельчайшие подробности происходящего. Для проведения такой операции требуется опыт и мастерство хирурга, который оперирует, наблюдая за изображением на экране.

- Эмболизация маточных артерий. Лечение с помощью эмболизации маточных артерий рассчитано на неспособность миомы создавать коллатерали, получать дополнительное кровоснабжение из других артерий. Сосудистая система миомы матки концевая и не имеет множественных соединений с другими сосудами мышечного слоя детородного органа. ЭМА (эмболизация маточных артерий) выполняется с помощью тонкого катетера, который вводится в бедренную артерию. Через катетер в сосудистую систему поступают крошечные эмболы – шарики из специального медицинского полимера. Они попадают в артерии миомы матки и блокируют их – кровоснабжение прекращается. Лечение с помощью эмболизации маточных артерий не заканчивается после проведения процедуры – регресс образований может происходить в течение длительного времени. Во время процедуры эмболы заполняют артерии миоматозных узлов, блокируют кровоснабжение даже самых маленьких образований. Преимущество эмболизации маточных артерий в том, что за одну процедуру проводится лечение всех миоматозных образований матки. Процедура безболезненная, не требуется применение общего наркоза, проводится быстро и бескровно. Эмболы остаются внутри образующейся на месте миомы соединительной ткани, частично разрушаются, частично выходят вместе с менструацией. Во время эмболизации маточных артерий применяют контрастное вещество, которое помогает видеть хирургу весь процесс поступления эмболов, что исключает попадание полимерных шариков в другие кровеносные сосуды.

- ФУЗ-аблация под контролем МРТ. Фокусированная ультразвуковая аблация (ФУЗ) применяется только для лечения симптомной миомы. Во время процедуры происходит нагрев и дистанционное коагуляция субмукозного образования полости детородного органа.

- Гистерэктомия — удаление матки, которая значительно деформирована и увеличена, есть признаки озлокачествления узлообразований. Радикальная операция проводится, если образования в миометрии имеют большие размеры, у пациентки отмечаются различные осложнения – постгеморрагическая анемия тяжелой степени, длительное кровотечение, сепсис и другие тяжелые осложнения.

Заболевание невозможно вылечить с помощью травяных сборов, настоек, биологически активных добавок. Перерождение гладкомышечных клеток детородного органа не поддается лечению травами, его невозможно вылечить с помощью консервативной терапии, хирургическое лечение не дает полной гарантии на излечение. Травы и БАДы можно применять как вспомогательную помощь при лечении миомы, строго по рекомендации врача. Консервативная терапия снимает симптоматику заболевания, снижает скорость роста субмукозных образований. Наибольшего успеха достигают в лечении миомы небольшого размера – она лучше поддается лечению медикаментозными средствами, не происходит деформации полости матки, при своевременном назначении адекватного лечения минимален риск развития осложнений, но полного выздоровления не наступит. Большую надежду на выздоровление дает эмболизация маточных артерий, которую проводят сейчас в ряде современных клиник лечения миомы. Выбирая клинику, следует учитывать возможность лечения заболевания по различным методикам. Врачи будут руководствоваться индивидуальными особенностями организма пациентки, расположением субмукозного образования, его размерами — это позволит выбрать наиболее эффективный метод лечения.

Список литературы:

- Савицкий Г. А., Иванова Р. Д., Свечникова Ф. А. Роль локальной гипергормонемии в патогенезе темпа прироста массы опухолевых узлов при миоме матки //Акушерство и гинекология. – 1983. – Т. 4. – С. 13-16.

- Сидорова И.С. Миома матки (современные аспекты этиологии, патогенеза, классификации и профилактики). В кн.: Миома матки. Под ред. И.С. Сидоровой. М: МИА 2003; 5—66.

- Мериакри А.В. Эпидемиология и патогенез миомы матки. Сиб мед журн 1998; 2: 8—13.

- Бобров Б.Ю. Эмболизация маточных артерий в лечении миомы матки. Современное состояние вопроса // Журнал акушерства и женских болезней. 2010. №2. С. 100-125

- Б. Ю. Бобров, С. А. Капранов, В. Г. Бреусенко и др. Эмболизация маточных артерий: современный взгляд на проблему. «Диагностическая и интервенционная радиология» том 1 № 2 / 2007

Эндоваскулярный хирург, кандидат медицинских наук, самый большой персональный опыт ЭМА в России

Гинеколог, кандидат медицинских наук

Акушер-гинеколог, онколог, кандидат медицинских наук

Врач акушер-гинеколог

Источник