Эма при субсерозной миоме

Содержание статьи

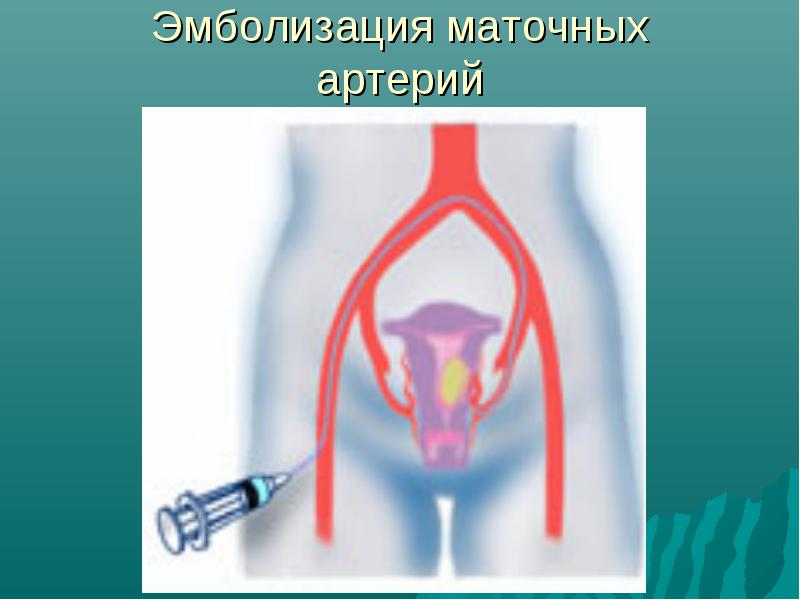

Эмболизация маточных артерий (ЭМА) в лечении миомы матки

Прямые эфиры в Инстаграмм каждое воскресенье в 12:00

Подписывайтесь, чтобы не пропустить! Подписаться

У больных с высоким риском оперативного вмешательства или в случае отказа по тем или иным причинам от операции по поводу миомы матки в последние годы применяется чрезкатетерная эмболизация маточных артерий, которая до этого более 25 лет успешно использовалась в акушерстве для остановки послеродовых кровотечений.

Техника операции ЭМА

Это вмешательство, которое проводится в рентгенологической операционной сосудистым хирургом под местной анестезией. Через пункцию и катетеризацию бедренной артерии проводят традиционную катетерную серийную тазовую ангиографию, а затем селективную катетеризацию и артериографию маточных артерий. Затем через этот катетер выполняют эмболизацию маточной артерии. Для этого используют металлические спирали, частицы ПВА, гидрогель, акриловые микросферы. По окончанию процедуры выполняют контрольную артериографию, катетер удаляется из артерии и осуществляется гемостаз. Время операции от 50 мин до 1,5 часов.

Во время эмболизации происходит прекращение тока крови в миоме и менее значительно в стенке матки, что приводит к развитию ишемического инфаркта опухоли с последующей ее дегенерации. Редко некроз узла может приводить к развитию клиники «острого живота» и перитонита, что требует экстренного оперативного вмешательства. Суть метода — это необратимая эмболизация сосуда (частицами размером 355-500 мкм), питающего миоматозный узел и тело матки (при остановке кровотечения).

Показания к ЭМА.

В настоящее время прямые показания к ЭМА возникают у 4-8% пациенток с миомами матки.

Оптимально использовать эмболизацию маточных артерий у женщин с кровотечениями и анемией, вызванных миомами, с реализованной генеративной функцией, в пременопаузе, которые отказываются от гистерэктомии.

Выполнение ЭМА также показано при наличии симптомов, обусловленных подслизистой (субмукозной) и межмышечной (интерстициальной) миомой, причем размеры узла не являются доминирующим фактором при выборе ЭМА. Основным показателем для выбора этой методики является степень васкуляризации опухоли и характер кровотока. Чем центральнее и интенсивнее кровоток, тем больше шансов успешной эмболизации.

Противопоказания к ЭМА при миоме матки

Основными противопоказаниями к ЭМА являются состояния, которые затрудняют или исключают возможность выполнения эндоваскулярного вмешательства: анаф илактические реакции на рентгеноконтрастные препараты, некорригируемые коагулопатии (нарушение свертывающей системы крови), тяжелая почечная, сердечная и печеночная недостаточность, злокачественные опухоли матки и яичников. ЭМА также противопоказана беременным женщинам, пациенткам с острыми инфекционными заболеваниями матки и придатков, после предшествующей лучевой терапии органов таза, при аутоиммунных заболеваниях соединительной ткани.

Противопоказанием к операции ЭМА является наличие субсерозных узлов (риск их некроза и развитие перитонита), а также отсутствие или слабый периферический кровоток в межмышечных и подслизистых узлах по данным ультразвуковой допплерографии.

В то же время при крупных интерстициальных и субмукозных узлах лучше отказаться от процедуры ЭМА, так как существует риск развития кровотечения и выраженных рубцовых изменений в стенке матки, что затрудняет последующее зачатие.

Результаты использования ЭМА при миоме матки

Уменьшение размеров миом происходит в среднем на 40%. Правда многими авторами отмечается возобновление роста через 6-12 месяцев.

В результате использование этого метода удается добиться уменьшение меноррагии (маточного кровотечения) и симптомов, связанных со сдавлением соседних органов (нарушение мочеиспускания и дефекации), у 85% больных.

В литературе имеются описания не эффективного лечения при эмболизации, вследствие наличия большего кровоснабжения матки из яичниковой артерии, чем из собственной маточной артерии, что предотвратило развитие инфаркта опухоли. Некоторые авторы связывают отсутствие эффекта от процедуры с наличием сопутствующего аденомиоза (меняется характер кровотока) и с сочетанной доброкачественной патологией матки.

Осложнения и неудачи ЭМА в лечении миомы матки. Течение послеоперационного периода.

Самым частым симптомом после эмболизации маточных артерий является боль в нижних отделах живота в первые часы после вмешательства (в 70-95%). Боль может продолжаться до 14 дней (так называемый постэмболизационный синдром). Эта боль связана с прекращением кровотока в миоме и свидетельствует о некротических изменениях в тканях. Все пациенты в этом периоде должны получать адекватное обезболивание, вплоть до наркотических анальгетиков.

«Аномальные маточные кровотечения», К. В. Пучков, В. В. Иванов, И. А. Лапкина

«Аномальные маточные кровотечения», К. В. Пучков, В. В. Иванов, И. А. Лапкина

Другой особенностью послеоперационного периода является небольшое повышение температуры до 37,5 — 38 градусов в течение 5-10 дней после эмболизации (проявление системной реакции организма на ишемию тканей и некроз узлов), которое требует приема антибиотиков и нестериодных противовоспалительных (НПВП) препаратов. Также в связи с интоксикацией пациентки отмечают тошноту и рвоту.

В каждой из крупных опубликованных работ отмечались случаи аменореи (отсутствие месячных) у 2-7% пациенток (Goodwin S., McLucas B. et al., 1999; Pelage J., LeDref et al., 2000).

Истощение функции яичников наблюдалось с частотой до 14% .

Частота экстренных гистерэктомий (удаление матки) по поводу осложнений ЭМА составляет 0,3-1%. Это связано с некрозом узла и развитием перитонита. Особенно часто данный вид осложнений встречается во время ЭМА при расположении узлов поверхностно (субсерозная локализация).

В 2-4 % встречается развитие некроза эндометрия с образованием в последующем синехий в полости матки и бесплодия. Более часто встречаются явления постишемического эндометрита с развитием инфекции в полости матки.

Не редким осложнением является образование гематомы (синяка) в месте прокола артерии (20%). Как правило, это не требует дополнительного лечения и проходит самостоятельно в течение двух недель.

Ведение пациенток после операции ЭМА

Как правило, через 2-3 дня после эмболизации пациенты выписываются из стационара.

Повторный визит к гинекологу назначается через 7 и 30 дней после операции.

Полное восстановление занимает 7-14 дней, но может потребоваться и гораздо больше времени.

Очень важно!

ЭМА при правильных показаниях к операции по поводу миомы, а этого всего 4-8% пациенток, является эффективной процедурой в лечении осложнений миомы матки (кровотечение и анемия).

Стоит отметить, что ЭМА — это тоже оперативное вмешательство, только выполняется оно под местной анестезией. Во время вмешательства и в послеоперационном периоде также могут развиваться осложнения (как при любой операции), связанные с некрозом ткани (гнойные и инфекционные осложнения), нарушение гормональной функции, вплоть до развития бесплодия. Иногда развитие осложнений может сопровождаться удалением матки после операции ЭМА. Течение послеоперационного периода тоже не безоблачно, в 90% ощущается сильная боль, повышение температуры, тошнота и рвота. Восстановление может продолжаться от 2 недель до 1 месяца. И самое печальное, что миомы, как правило, через некоторое время растут вновь (как уже имеющиеся узлы, так и новые). Стоит отдельно отметить, что суть метода — это необратимая эмболизация (перекрытие) сосуда и возврата в исходную ситуацию при наступлении осложнений или неудовлетворительных результатах лечения нет. Поэтому задайте доктору больше вопросов, прежде чем использовать операцию ЭМА, чтобы убедиться, что этот метод точно подходит Вам.

Автор статьи

Профессор, д.м.н. Пучков К.В.

Сертифицирован по специальностям: хирургия, гинекология, урология, проктология, онкология.

Стаж: 32 года

Задать вопросы или записаться на консультацию

ТЕЛЕМЕДИЦИНА

«Когда вы пишете письмо, знайте: оно попадает мне на мою личную электронную почту. На все ваши письма я отвечаю всегда только сам. Я помню, что вы доверяете мне самое ценное — свое здоровье, свою судьбу, свою семью, своих близких и делаю все возможное, чтобы оправдать ваше доверие.

«Когда вы пишете письмо, знайте: оно попадает мне на мою личную электронную почту. На все ваши письма я отвечаю всегда только сам. Я помню, что вы доверяете мне самое ценное — свое здоровье, свою судьбу, свою семью, своих близких и делаю все возможное, чтобы оправдать ваше доверие.

Каждый день я по нескольку часов отвечаю на ваши письма.

Направляя мне письмо с вопросом, вы можете быть уверены, что я внимательно изучу вашу ситуацию, при необходимости запрошу дополнительные медицинские документы.

Огромный клинический опыт и десятки тысяч успешных операций помогут мне разобраться в вашей проблеме даже на расстоянии. Многим пациентам требуется не хирургическая помощь, а правильно подобранное консервативное лечение, в то время как другие нуждаются в срочной операции. И в том, и в другом случае я намечаю тактику действий и при необходимости порекомендую прохождение дополнительных обследований или неотложную госпитализацию. Важно помнить, что некоторым больным для успешной операции требуется предварительное лечение сопутствующих заболеваний и правильная предоперационная подготовка.

В письме обязательно (!) укажите возраст, основные жалобы, место проживания, контактный телефон и адрес электронной почты для прямой связи.

Чтобы я мог детально ответить на все ваши вопросы, прошу высылать вместе с вашим запросом сканированные заключения УЗИ, КТ, МРТ и консультаций других специалистов. После изучения вашего случая, я направлю вам либо подробный ответ, либо письмо с дополнительными вопросами. В любом случае я постараюсь вам помочь и оправдать ваше доверие, которое является для меня наивысшей ценностью.

Искренне ваш,

хирург Константин Пучков»

Источник

Неожиданный исход эмболизации маточных артерий (клиническое наблюдение)

В статье описан клинический случай возникновения свищевого хода между миоматозным узлом и полостью матки у пациентки, ранее перенесшей эмболизацию маточных артерий артериальных ветвей перифиброидного сплетения.

Введение

Эмболизация маточных артерий (ЭМА) — одно из современных направлений безоперационного лечения миомы матки, позволяющее сохранить репродуктивный

орган [1-3]. Данная операция является эффективной

альтернативой хирургическим методам лечения.

Однако при применении ЭМА отмечаются и неудачи, которые условно могут быть разделены на сосудистые и клинические. Причинами неудач ЭМА могут быть: резкий изгиб сосуда в противоположном направлении; в близости от устья сосуда возможно отхождение маточной артерии в нетипичном месте; двусторонние и односторонние маточно-яичниковые анастомозы; изолированное кровоснабжение из яичниковой артерии; развитие стойкого спазма маточной артерии при болевом синдроме; перфорация маточных артерий, а также недостаточный опыт эндоваскулярного хирурга. В отдаленном постэмболизационном периоде возможна реканализация маточных артерий [4]. Немаловажную роль играют адекватный выбор диаметра эмболов при проведении манипуляции и техника их введения.

Осложненные результаты этой операции представлены в незначительном числе исследований в отечественной и зарубежной литературе [5-7].

Так, осложнениями ЭМА могут быть непреднамеренная эмболизация яичниковой артерии, некроз мочевого пузыря и кишечника, тромбоэмболия легочной артерии, некроз миоматозного узла, развитие пиометры и профузное кровотечение [8-10]. При расположении миоматозного узла на ножке возможно отхождение его в брюшную полость, при его субмукозном расположении — частичное или полное «рождение», что часто воспринимается как осложнение, хотя, по нашему мнению, является положительным результатом данного лечения. Одним из грозных осложнений ЭМА является попадание эмболизирующих частиц в другие сосудистые бассейны, что недопустимо и может угрожать жизни пациентки.

В единичных случаях возможно образование гематомы на бедре в месте пункции артерии. Это осложнение обычно не требует дополнительного лечения и проходит в течение 1-2 нед.

Мы представляем клинический случай возникновения свищевого хода между миоматозным узлом и полостью матки у пациентки, перенесшей ЭМА.

Клиническое наблюдение

Пациентка К., 40 лет, поступила 09.01.2017 в гинекологическое отделение ГКБ № 1 им. Н.И. Пирогова в плановом порядке с диагнозом: «Миома матки с субмукозным расположением узла. Состояние после ЭМА от 2014 г. Менометроррагия». При поступлении предъявляла жалобы на скудные темно-коричневые выделения из половых путей до менструации, в середине менструального цикла, периодические выделения после менструации до 10 дней.

Из анамнеза: менструации с 12 лет, установились сразу, по 5 дней, через 22 дня, регулярные, безболезненные, умеренные. Последняя нормальная менструация с 06.01.2017 по 10.01.2017. Беременностей не было. Половая жизнь с 20 лет, не в браке.

В 2006 г. пациентке были проведены оперативная лапароскопия, миомэктомия, удаление и коагуляция очагов наружного эндометриоза, санация брюшной полости. Диагноз: «Миома матки с субсерозным расположением узла. Наружный эндометриоз. Эндометриоз тазовой брюшины». Интраоперационно визуализировались два интерстициально-субсерозных узла до 3 см по правой и левой боковым стенкам, один субсерозный узел 3 см на тонком основании, исходящий из передней стенки матки. В послеоперационном периоде гормональная терапия не проводилась.

Через 1 год в связи с появлением болевого синдрома пациентке были проведены повторная лапароскопия, коагуляция очагов эндометриоза по поводу наружного эндометриоза, эндометриоза тазовой брюшины, миомы матки. Интраоперационно: интерстициально-субсерозный узел II типа по левой боковой стенке матки 3×2 см. Очаги эндометриоза на крестцово-маточных связках. Миоматозный узел не удален.

В послеоперационном периоде проводилась терапия агонистами рилизинг-гормонов в течение 6 мес. После отмены терапии агонистами пациентка жалоб не предъявляла. С 2009 г. по 2013 г. отмечались рост узла и появление нового узла. В 2014 г. выполнена ЭМА артериальных ветвей перифиброидного сплетения частицами поливинилалкоголя. В отдаленном послеоперационном периоде пациентка предъявляла жалобы на ациклические кровяные выделения из половых путей, временами с неприятным запахом.

В 2015 г. были проведены гистероскопия, раздельное диагностическое выскабливание. В полости матки были обнаружены значительное количество детрита, деформация полости матки по левой боковой стенке за счет интерстициального узла с центрипетальным ростом. Диагноз: «Миома матки с центрипетальным ростом узла. Состояние после ЭМА. Менометроррагия». Патоморфологическое заключение: мелкие фрагменты лейомиомы с прилежащим слоем эндометрия.

При поступлении в гинекологическое отделение ГКБ № 1 им. Н.И. Пирогова в 2017 г. общее состояние больной удовлетворительное. Температура тела — 36,6 °C. Рост — 167 см, масса тела — 63 кг. ИМТ — 22,59 кг/м2, телосложение нормостеническое. По органам и системам — без особенностей. Осмотр наружных половых органов: оволосение по женскому типу, наружные половые органы развиты правильно. При двуручном влагалищно-абдоминальном исследовании: влагалище узкое; тело матки увеличено до 8 нед. беременности, ограниченно подвижное, плотное, безболезненное.

По левому ребру матки пальпируется плотное образование до 5 см. Своды безболезненны. Ампула прямой кишки свободна.

Данные УЗ-исследования: по правому ребру, ближе ко дну матки визуализируется интерстициально-субсерозный миоматозный узел размерами 2,4×2,3×2,2 см, по левому ребру в нижней трети — интерстициально-субсерозный-субмукозный миоматозный узел размерами 4,5×4,7×5,0 см. Все узлы аваскулярны, наибольший — с гиперэхогенной капсулой (кальцинат). Диагноз: «Миома матки. Состояние после ЭМА от 2014 г.». Показано проведение диагностической гистероскопии с последующим решением вопроса о проведении оперативного лечения.

Результаты и обсуждение

10.01.2017 была проведена диагностическая гистероскопия. Интраоперационно: полость матки деформирована по левой боковой стенке за счет узла с центрипетальным расположением, в нижней трети — свищевой ход между узлом и стенкой матки, миоматозный узел представлен множественными кальцинатами (рис. 1).

Рекомендована повторная госпитализация для опе-

ративного лечения (лапаротомия, миомэктомия). 09.02.2017 была проведены лапаротомия по Пфанненштилю, миомэктомия, иссечение и ушивание свищевого хода. Интраоперационно: матка увеличена до 8 нед. беременности за счет множественных узлов, наибольший узел располагается интерстициально-субсерозно-субмукозно, по левому ребру матки, размерами до 5 см. Была вскрыта капсула наибольшего узла по левому ребру матки — узел плотный, спаян с подлежащими тканями, удален. В дне ложа узла визуализировался свищевой ход, сообщающийся с полостью матки, диаметром до 1 см, стенки свищевого хода были плотными, склерозированными, до 4-5 мм. Стенки были иссечены в пределах здоровой ткани, ушиты послойно. Оставшиеся миоматозные узлы были вылущены.

Послеоперационный период протекал без осложнений.

При патоморфологическом исследовании был выявлен кальцинированный миоматозный узел с дистрофическими изменениями, местами до асептических некрозов, свищевой ход был представлен тканевым детритом.

При проведении контрольного УЗИ через 3 мес. рубец состоятелен, миоматозных узлов не выявлено. Менструальная функция восстановилась.

В литературе последних лет имеются единичные указания на формирование свищевых ходов после проведения ЭМА. B. Vural et al. (2007) описали случай формирования цервикального свища после самопроизвольной экспульсии некротизированного миоматозного узла шеечной локализации [11]. N. Price et al. (2007) сообщили о выявлении пузырно-маточного свища через 12 мес. после выполнения ЭМА [12]. O. Donnez et al. (2008) привели данные о формировании маточно-перитонеального свища у пациентки после ЭМА и последующей лапароскопической миомэктомии [13].

За период с 2003 по 2011 г. нами было проведено 1500 ЭМА, ни в одном случае свищевой ход не формировался. Такое грозное осложнение ЭМА, как перфорация маточных артерий, отмечалось в 0,67% случаев. Гистерэктомия при возобновлении кровотечения была выполнена в 0,02% случаев [14].

Заключение

Стоит учитывать, что возможными причинами нарушения репаративных процессов в миометрии и образования свищевых ходов могут быть хронический эндометрит, неоднократные выскабливания стенок полости матки, расположенные близко к эндометрию миоматозные узлы. Кальцинаты миоматозных узлов, располагающиеся вблизи базального слоя, могут приводить к ишемизации и нарушению трофики тканей. По нашему клиническому наблюдению можно сделать вывод о том, что иссечение свищевых ходов с последующей повторной реконструктивной операцией позволяет сохранить орган и репродуктивную функцию пациенток, способствуя сохранению фертильности. При этом проведение гистерэктомии не требуется.

Источник